沿着80年前先辈的足迹 一路高歌《黄河大合唱》

2019-04-28 16:46:13

沿着80年前先辈的足迹 一路高歌《黄河大合唱》

2019-04-28 16:46:13

《黄河大合唱》80年后再次在延安唱响

2019-04-19 09:27:05

《黄河大合唱》80年后再次在延安唱响

2019-04-19 09:27:05

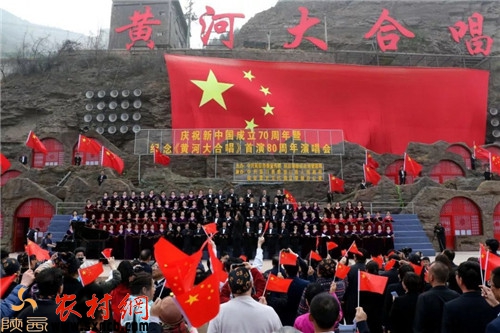

庆祝新中国成立70周年暨“《黄河大合唱》首演80周年..

2019-04-19 09:24:57

庆祝新中国成立70周年暨“《黄河大合唱》首演80周年..

2019-04-19 09:24:57

《黄河大合唱》首演八十周年纪念活动在延安举行

2019-04-19 09:16:34

《黄河大合唱》首演八十周年纪念活动在延安举行

2019-04-19 09:16:34

无锡太湖美合唱团 《黄河大合唱》

2019-04-19 08:20:02

无锡太湖美合唱团 《黄河大合唱》

2019-04-19 08:20:02

我与《黄河》60年

——答黄叶绿同志问

严良堃

陈雄摄影

1.谁是你的指挥启蒙老师?你什么时候认识《黄河》曲作者的?

我是在1940年还不到17岁时开始指挥《黄河》的,到现在将近60年了。第一次是在重庆,指挥孩子剧团演唱了《黄河大合唱》。那时我不是专职的指挥,有时还要担任独唱。记得有一次演出,由我指挥《黄河》,临上场时,团长通知我说,今天担任《黄河颂》独唱的张国权“打摆子”(发疟疾),不能上场,要我来担任独唱。结果这次的《黄河颂》就是由我来唱的。我指挥完前面的《黄河船夫曲》,气还没有喘匀,转过头来就唱,由陈在川用二胡伴奏。那次演出完刚下场,陈在川就给了我一拳,说:“你今天是怎么唱的,越唱越高,我二胡的千斤(码子)都向下挪了一寸了!”

讲到与《黄河》的曲作者星海同志的认识,那又是更早的事情了:第一次是1938年初在武汉时。那时日本鬼子已经占领了南京,敌占区很多人都到了武汉,星海也到了武汉。在一次抗日歌曲演唱会上,开始时由星海指挥全场唱《义勇军进行曲》,这给我留下了终生难忘的印象。他的指挥和我们的指挥大不一样。我们这些参加歌咏活动的中学生,指挥时无非是里一下、外一下的“蝴蝶飞”,纯粹是在给大家“打拍子”,而仡的指挥非常新鲜,特别是唱到歌中的“起来!起来!起来!……”,第一个“起来”用左手向前一挥,第二个“起来”右手一挥,到了第三个“起来”两个手一齐向上一挥,并跟着向前跨了一大步,非常富有煽动力,把在场观众的情绪全都激发起来了。我当时全身的汗毛孔都张开了,真正感觉到浑身热血沸腾。这使我明白了,指挥不仅仅只是打个“拍子”,还应起到鼓动大家情绪的作用。这次见面,他在台上,我在台下,我认识他,但他并不认识我。

那年4月,我和星海有了比较直接、比较多的接触。当时在武汉的昙花林办了一个歌咏干部训练班,昙花林是当时政治部三厅的所在地,周恩来、郭沫若同志团结了很多著名的艺术家在那里,我当时作为学员参加了“歌干班”,星海是“歌干班”的老师,教我们指挥,也教一些作曲理论。那时上课很有意思,因为日本的飞机经常来轰炸,在教室上课临时往防空洞跑来不及,就把课堂设在了防空洞的外面,敌机不来时就上课,敌机一来,就躲进防空洞。这样,我就跟随我的指挥启蒙老师冼星海,在防空洞的外面开始了我的专业的学习,并从此走上了毕生指挥的道路,这大概是星海老师当时没有料到的。星海从基本的指挥技巧开始教:两拍、三拍、四拍怎么来打,大家跟着学。60年过去了,一些具体的学习细节,我都记不大清了,但星海有一句话给我留下了非常深的印象:他谠:“作为一个指挥,应当掌握非常过硬的基本技巧,对所需要的每一项基本功都要练到家;但一定要记住,在舞台上演出时,不要把所有的‘能耐’都用上,要根据音乐的需要,该用的才用,不要在音乐之外卖弄功夫。”这句话对我一生作学问都有很大的影响。

2.在什么情况下,你首次指挥演出《黄河》,谁听你们演唱,什么样(规模)的合唱队(团)?当时什么乐队(或用什么乐器)伴奏?是否演出了全曲(包括朗诵诗<黄河之水天上来》)?

抗战时期,李凌和赵讽在重庆创办了新音乐杂志,从1940年1月开始,每期陆续刊登《黄河大合唱》的乐谱,用的是简谱。我当时在孩子剧团,1940年初住在重庆郊区金刚坡下的“全家院子”(当时郭沫若同志就住在那里),春夏之际又搬到了土主场。每个月新音乐出版后,孩子剧团就派人翻山到重庆城里去买回来,大家按照谱子排练。开始时,是把谱子抄在报纸上,贴在墙上让大家看着唱。到土主场后,就由我刻钢板,蒋肇赓油印,装订成一本,大家拿着歌本排练。《黄河大合唱》我们是排练一段,就在乡下演出一段;《新音乐》上都登完整了,我们排练完后,就演出了全部的作品。我们孩子剧团的活动主要是在农村进行抗日宣传,演唱《黄河大合唱》一般也都是在农村。到村头用木板搭一个台子,或找到一个比较高的土台子,就开始演唱,除了演唱歌曲,还演出戏剧、歌舞等节目。来看我们演出的有农民,也有因战争迁到农村的机关职工和学校学生,没有座位,也不用买票,就站在那里听。那时的条件很艰苦,使用的乐器比较简单,有什么就用什么,演出《黄河》时的乐器有脚踏风琴、二胡、口琴、笛子,还有锣鼓家伙。我们的演出阵容还不错,一共有60多人,除了10来人的小乐队,演唱人员大概有50多人。一般都是演唱全部作品,有独唱、合唱和每段前面的朗诵;但很少演出《黄河之水天上来》这一段;有时因为没有独喝演员,就不唱“黄河怨”。我当时除了当指挥,也唱过独唱,前面讲的演唱《黄河颂》的事就发生在那个时候。合唱部分我们唱的是四部混声合唱,因为那时我们较大的团员都已经十六七岁,有的男孩子已变了声,能唱男低音、男高音声部。

首演《黄河》的具体时间记不大清了,好像是在春夏之交,或是仞夏。那时重庆也有一个合唱团,是由李凌他们组织的,他们常在城里演出《黄河》。有一次,这个合唱团由词作者光未然亲自担任朗诵,赵讽唱《黄河颂》,指挥是李广才。有人讲,《黄河大合唱》是由我们孩子剧团在重庆首演的,说我们比李凌他们的团首演时间早。我觉得谁是首演并不重要,也没有必要论证这个事情,关键是《黄河大合唱》这部伟大的作品,在当时中国的革命战争和艺术建设中起了重要作用。在我们演唱全部作品之前,《黄河》的很多段落已经在重庆地区,以及更大的范围内广泛流传。那时因敌人常在城市轰炸,很多机关和工厂都搬到了乡下,我清楚地记得,在从城里回驻地的路上,经常会听见《黄河》的歌声。有时从山头上传来高亢的男高音:“我站在高山之巅,望黄河滚滚……”;有时田间会飘荡着清亮女声:“黄水奔流向东方,河流万里长……”。甚至国民党的宪兵操练时,都会整齐地唱着“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮!……”要知道,国民党宪兵是专门抓共产党的,可他们唱的却是从延安传来的歌曲。可见《黄河大合唱》的流传之广和对人们影响之深。

3.首演时你怎么理解和处理这部大合唱?

问到当时是怎么处理这部作品的,我不记得了。当时没有现在这么高的水平,有什么排练的计划啊、作品的处理啊……,有了什么好歌,拿来就唱。我个人,因为在武汉时就参加了救亡歌咏运动,听过,也唱过、指挥过不少的歌曲。我们孩子剧团,从上海步行到武汉,途经湘、桂、黔,一路唱歌演戏到重庆,每年春天到秋天,都在农村进行抗日宣传演出;冬天时就集中起来学习,学时事,也学文化和各种艺术专业课程,能力和专业水平都提高得很快。有了好的作品,找们团拿来就唱,四部合唱也能唱。当时演唱,只要音准、节奏唱对,感情对头就行了,没有像现在这么多的学术理论啊、艺术手法的处理。再说我那时也不是专职的指挥,在团里什么都干,唱歌啦、跳舞啦、管伙食啦,但比较偏重于指挥。

现在我对《黄河》是有一些处理,但是你还没有问。

4.你从苏联进修回来,第一次指挥(或在苏联已指挥过)《黄河》,你又有什么新的理解和处理?同时再请你谈谈现在对《黄河》的处理。

准确讲,不是从苏联回来,是在解放前、离开孩子剧团后,我又指挥过很多次《黄河》,并有了一些新的体会。

1947年我到了香港,1948年的春节,郭杰指挥1000人演唱了《黄河》,我协助他担任排练指挥。1949年初我到了北京(那时还叫“北平”),为了庆贺第一届文代会的召开,在西长安街上的“首都影院”举办音乐会,演出了《黄河》,是由育英、贝满两所学校和人民文工团合作演出。演出前成立了指挥组,我又担任《黄河》的排练指挥。演出那天,毛主席和许多领导人都出席了。那时从解放区来了很多从事音乐工作的同志,有不少指挥,他们从解放区来,对《黄河》的处理与我们来自国统区的艺术家又不太一样。当时我常去观摩他们的排练,印象深的是时乐潆的指挥,他逻辑性很强;看任虹和张非的排练,则起伏转折丰富,我从他们那里学了不少关于《黄河》的处理。我过去曾经说过,指挥是一门实践性很强的专业,对这个专业的学习,其中很重要的一项内容是“偷艺”。一个指挥艺术家,除了勤奋和才能外,还要善于学习别人的长处,要在平时的观摩中做一个有心人,通过捉摸别人对作品的处理来加深理解,看到好的处理就“拿来”,这样的长期积累才能使自己的理解和处理有所提高并淅趋完善。我对《黄河大合唱》的处理就是这样,我的处理里面有很多别人的东西,我只不过是挖掘了其他指挥的长处,很多新的东西都是“偷”来的。

1956年,我在苏联学习期间,莫斯科也上演了《黄河》,请我担任艺术顾问。那次参加演出的是苏联的乐队、合唱队,用俄文来演唱。苏联人唱中国歌很有意思,他们唱“黄河”时,把“黄”的母音分成两个音节,唱成“胡一昂”河。在国外听到这些黄头发蓝眼睛的苏联人唱我们中国的作品,心里感到乐滋滋的,原来总是我们学‘唱外国的、外文的作品,现在听到苏联“老大哥”演唱他们的“外国作品”我们的《黄河》,觉得非常自豪。

这次演出由我负责合唱和独唱的排练,李德伦负责乐队排练,演出的执行指挥是李德伦。独唱部分的处理是由我来设计的:那次的《黄河怨》由郭淑珍来演唱,排练时,我建议她对作品的感情处理要有一个布局,开始时要唱得非常压抑,要把声音控制住,气息要很长很匀,“风啊,你不要叫喊。云啊,你不要躲闪。黄河,你不要呜咽……”这三句,每句要用一口气很轻地唱出来;这样才能使前后形成强烈的对比,把后面悲愤情绪充分发挥出来。郭淑珍至今仍说她的“郭版黄河怨”是我和她的共创,我当然不敢掠美;不过国内公认“郭版《黄河怨》是极动人的演唱。这首歌目前已经成了郭淑珍教学的必教曲目,也是她钟爱的曲目。唱好这首歌的前面几句是非常难的,要唱得轻,唱得长,既要控制声音,又要使人感染到那深埋心中的悲和恨。当年郭淑珍的演唱受到了高度的赞扬和广泛的接受,从艺术家到不识字的家庭妇女都被她的《黄河怨》感动得落泪。现在的这些年轻孩子,能够像这样演唱《黄河怨》的没有几个,这么多演员,包括郭淑珍的学生,只有汪燕燕和王秀芬能够将这几句一口气唱下来。通过这次与郭淑珍的合作,使我有了一个很深的感触:塑造丰富动人的艺术形象,必须具备扎实过硬的艺术手段。这是我在艺术路途上的一个新的飞跃。

第二个长进是,艺术上没有重点孰没有全局。当拿到一个作品时,不能按每个小节、每个拍子来处理,而要对作品作出整体的、全局的分析和理解,找出艺术处理的重点。如《黄河颂》,星海写了、三稿,这说明他当时已经感到写作这一段的艰辛。星海希望他写的作品是我们中国自己的东西,而不是外国“康塔塔”或清唱剧的简单复制。这首歌中,最高音“mi”出现了9次,“啊黄河!”重复了3次,演唱时处理得不好会絮烦平淡,使乐曲失去光彩,演唱者也只能在音量上越唱越响,越唱越使劲,最后唱得声嘶力竭,反而破坏了听众的情绪。我在处理时,抓住3个“啊”、9个高音“mi”,注意使每个“啊”都不一样,要有层次,重点要放在第3个“啊”上。前面出现的最高音一定要控制住,尤其是开头第一句就出现的高音“mi"我站在高山之”的“高”字,一定不能用全力去唱。这样才能有“后劲”,才能在后面将音乐推向高潮,产生感人的效果。最初和我合作,能完整演唱这首作品的演员是黎信昌,他以演唱艺术歌曲见长,在唱“黄河颂”时沉着,控制力好。没有好的控制力就无法塑造艺术形象,黎信昌就是一个富有修养的艺术家。另一位是刘秉义,他的长处是富有激情,后劲饱满。前面控制好,后面才能够尽力地发挥,使这一段很感动人。1984年,在北京人艺剧场为迎接星海的骨灰回国而举办的音乐会上,刘秉义唱的《黄河颂》发挥得极好。

扎实的基本功、精湛的艺术修养是塑造艺术形象的前提和保证;处理艺术作品要有全局和重点。这是我在苏联学习后的一些收获。

5.你的指挥能激发合唱队(团)的激情,用你指挥手式(特殊的指挥语言)把作品的整个气势、起伏交代得如此清晰,让观众和你们一起进入一种艺术的氛围用全身心地歌唱我们伟大的民族、伟大的多灾多难的祖国,歌唱我们的母亲河……

作为指挥你个子不高,身体不太好(特别是后来你也是年逾七旬的老艺术家了,有时腰痛),可是,你一站到指挥台上,一切就都忘了!全神贯注地背对那么多观众,面对几十、几百、上千、上万个专业、业余的合唱团员们,你和舍唱队融为一体,用歌声来表达半个多世纪前诞生、至今仍具有艺术生命力的大合唱作品,它表现了当年抗日战争年代,面对凶残的侵略中国的日本鬼子,中国的人民大众同仇敌忾、自信、自强的民族气质和爱国热忱。

黄河诞生近60年,如没有优秀的指挥、独唱、合唱演员、乐队伴奏的严肃、认真、热情、精湛的表演,这部作品不可能如此久唱不衰。

这个问题不像是对我采访,像是对我鼓励。干指挥这一行,不完全取决于个人的外在条件,只要对音乐的理解深刻,意境高,就可以调动起演唱演奏者的激情,发挥他们的主观能动性,将作品表现好。我从另一个方面,用另外一种方式来讲这个问题。

在苏联学习时,有一位老师告诉我,指挥有两种学派:一是规范,一是激情。

前者注重准确、严谨。这一派我喜欢。艺术的表现应是恰到好处。据说德国人每次演奏经典作品时,一分钟不差,甚至一秒钟也不差。要达到这样的标准,必须要有一个科学的头脑和刻苦的

锻炼。当然音乐的表演不只是在乐曲的速度方面,还要达到其他方面的准确。这都是苦练出来的。

后者注重感情投入。苏联音乐家说:你不能忘记你的身后还有听众,你必须带领演员去激发听众的感情,并引起他们的共鸣。

我也喜欢这一派。感情是表演的依据,也是表演的目的。感情的投入必然促使指挥作出细腻多彩的艺术设计。

我是兼容并包:情为依据,艺为手段。通过恰如其分的艺术手段去塑造感情准确的艺术形象。在业余合唱团面前,多用形象启发,并适当渗透艺术手段的使用;对专业则偏重于严格要求演员们用准确的艺术手段去表现作品。

6.你大约估计一下,你指挥过多少场《黄河》? 对海外华人合唱团,你是如何启发他们、激发歌唱的热情,使演出收到预期放果;他们又如何与你这个大陆艺术家合作,使你们“一曲《黄河》,共唱心声”? 你曾辅导指挥、举办有关《黄河》的讲座大约多少次?

《黄河》在抗战中起到了不可估量的作用,即使是在解放战争,抗美援朝以至和平建设时期也成为非常受欢迎的保留曲目。这远远超过了作品写作年代和地区的局限。战争时期演唱《黄河》,鼓舞了全国人民抗战的信心和勇气。现在演唱这一曲目,又起到了增强全世界华人作为中国人的自豪感。

最初在海外演唱《黄河》,是1985年在香港的“黄河音乐节”上,那是我离开香港40年后,第一次回那里。那次我指挥1000人演唱了《黄河》。真没有想到,《黄河》在香港竟然是广泛传唱的保留曲目。原以为他们对《黄河》会比较陌生,但给他们排练了两次,就可以上台了,演唱的还是我们中央乐团用的比较复杂的“专业谱”,这说明他们对这部作品非常熟悉。他们当中,有来自各种不同方面的人,还有一些外国人也在里面唱。能唱得这样好,主要是作品本身的魅力。因为在近100年的中国历史上,中国倍受外国列强的欺侮,每次被侵略后都是由中国割地赔款。抗日战争成为中华民族的一个转折,以侵略者在投降书上签字为结束。《黄河》唱的正是这一历史,所以不论海内外的中国人,唱到《黄河》,都感觉到作为中国人的骄傲。特别是海外华人,唱《黄河》、听《黄河》,其喜爱的程度胜于海内。

在台湾演唱《黄河》,是在这个作品被禁演了40年以后。台湾的人民非常喜欢《黄河》,反复呼吁要求演唱这首曲目,后来实在无法阻止了,就想出了一个下台阶的方式:改动了《黄河》歌词中不关紧要的几个字就让上演了。1991年,台湾的爱乐合唱团还来北京与中央乐团一齐演唱了《黄河>。一曲《黄河》,成了联结海峡两岸炎黄子孙的纽带。

1994年,在美国旧金山演出《黄河》,这是由当地华人组织的演出。美国的华人有各种不同的组织,他们来自中国的不同地区,有大陆的、台湾的、香港的,他们的文化素养、方言、政治观点和信仰各不相同。但他们在唱《黄河》时,找到了共同的词汇和曲谱,各种的差异被消融在《黄河》的诗篇中,《黄河》的宏大乐章成了团结海内外华人的强大凝聚力。他们演出完回到后台的第一句话就是:“我是中国人!”这就是《黄河》给予海外赤子的鼓舞。

1995年,我们中央乐团在新加坡、马来西亚演唱《黄河》,演出结束后,观众久久不愿离去,《黄河》唱了30分钟,他们又和演员你来我往地一起高唱了30分钟的抗战歌曲。一位华裔诗人当场朗诵出:“我们的血管是黄河的支流!……”多么沁人心肺的诗句!是黄河水、也是《黄河》声沟通了全世界华人的心。

要问我一共指挥过多少场《黄河》,没有精确的统计。最近几年演出得多一些,1995年庆祝反法西斯胜利50周年,我一共指挥了36场《黄河》,那年辅导的讲座也恰好是36个单元,我的指挥讲座中是必然要举《黄河》为例的。那一年还指挥了两场上万人演出的《黄河》:一次是北京万名大学生的演出;一次是广州一万五千名专业和业余合唱团员的演唱。有人问我指挥一万人和指挥一百人演唱《黄河》有什么不同?我觉得,指挥百人的《黄河》一般比较细致,比较注重艺术表现的完整,注重以作品的表演质量来感动听众;而万人的演唱,体现的是作品的宏伟和合唱队伍的实力;每个演员不仅是艺术的表演者,同时也是艺术的欣赏者和受鼓舞者,他们的参与就是演出的成果。我指挥《黄河》已经快60年了,除去“文革”10年,平均每年‘10场以上,大概共有千场左右了吧。我觉得不能仅以场次来说明一个艺术作品的作用,“文革”中的一些歌曲一唱就是一万遍,但早被人们遗忘了,数量并不一定等同于作用。我希望不要仅仅重视数量。

7.你自己最满意的(较大型的),或印象最深的演出是什么时候,或哪一次、哪几次?

一个正常的指挥家,对自己最满意的演出大概不会在他在世的时候能说得出来的,表演的顶点将是他一生的不断追求。我觉得我“最”满意的一场《黄河》还没有演出呢!最满意的不好由自己说,而应由听众去判定。我现在身体还很好,指挥到21世纪大概不成问题,我想,我最满意的一场《黄河》也许在21世纪。

至于印象深的,倒是有几次。1946年1月4日,在重庆举办了星海逝世纪念音乐会,演出地点是江苏同乡会礼堂。当时国民党已经发动了全面的内战,对内的统治也开始露出了狰狞的面目,此前不久还在昆明枪杀了请愿的学生,形势比较严峻。那一次的音乐会上演出的《黄河》是由国立音乐院的学生演唱的,由我指挥,用钢琴伴奏,演唱的水平比我们在孩子剧团时好多了。那天的听众特别多,还有很多重要人士有周恩来、郭沫若、沈钧儒、李公朴,还有王若飞、邓发. 叶挺、博古等人,孙科(孙中山的儿子)也来了,我们请他来,主要是为了镇住在场的国民党特务的气焰,不让他们捣乱。演出很成功,最后大家群情激昂,在李公朴的指挥下高唱着《救国军歌》离开了会场。“枪口对外”的歌声响彻山城夜空,表达了人民要民主、要和平的强烈愿望。

另一次印象深刻的演出,是1960年7月在首都剧场举办的纪念聂耳、冼星海的音乐会。演出曲目除了《黄河》还有聂耳的《扬子江的暴风雨》和星海的《生产大合唱》等,参加演唱演奏的是中央乐团和民族乐团,这场音乐会由我担任《黄河》指挥。那天周恩来总理来观看了演出。演出反映很好,剧场气氛非常热烈。听众要求“返场”,我就指挥演员唱聂耳的《前进歌》。我仍像平时表演带目一样,站在台上对着乐队和合唱队演员指挥。这时周恩来总理站起来了,面向全场听众一边指挥一边高声唱着,全场听众包括演员都非常激动,一边鼓掌一边高声歌唱。这种与人民群众在音乐中交流和由此而产生的共鸣深深震动了我,我赶快转过身来,面向听众指挥。这是总理教育了我,使我明白了音乐是用来激发人的感情,用来鼓舞人民的。一个好的、真正的音乐家,一定要在音乐中投入与人民共同的感情,而不能只抱着客观的、冷淡的“表演”态度,那样只能做一个“艺术匠”,而不能成为艺术家。

《黄河》在“文革”中也和其他很多好作品一样遭到厄运,不让演出。后来,《黄河》的曲作者因毛主席当年的题词“人民音乐家冼星海”而得到“解放”,但《黄河》的词作者张光年同志(即光未然)却仍然是“黑帮”。当时,有一位钢琴家对我说:《黄河大合唱》是王明机会主义路线的词,而曲子是毛泽东革命路线的产物。于是就“腰斩黄河”,因而产生了“留曲不留词”的《黄河钢琴协奏曲》。到了70年代,“四人帮”还要给《黄河》改词,因此又出现了把《河边对口曲》的词改成了“指导员,我问你,带来什么好消息”等等事情,现在看起来都是非常可笑的。1975年,星海生前伴侣钱韵玲同志给毛主席写信,说:今年是星海逝世30周年,苏联等国都有纪念活动。我们国内却有将近10年不能演出《黄河大合唱》了。可是当年在延安时,您来看演出,听了《黄河》之后连说了三个“好”,说明这个作品是好的,今年是不是可以用原词演出。毛主席给钱韵玲的回答是:可以用原词演出。1975年10月25日,我们在民族富礼堂举办了纪念聂耳和星海的音乐会,演出了很多在“文革”中禁演的作品,像乐曲《釜蛇狂舞>、《下山虎》和歌曲《新女性》、《飞花歌》,最后演出的是《黄河大合唱》。这场音乐会连续演出了三场还收不住,又在首都工人体育馆加演了一场。这么长时间没有演出《黄河》了,年纪大一些的人都想念它,含着眼泪聆听,年轻人也喜欢听它,但不知道作品的来历,以为是一部新作品。记得当时的音乐院(“文革”中叫“文化部五七艺术大学”)有学生给“冼星海同志”写信表示赞赏,寄到了中央乐团;有位同学还说:冼星海真了不起,这么快就把《黄河》协奏曲填上词,变成大合唱了。真正属于人民的好作品用人为的权势是禁止不住的,它终究会冲破桎梏,重新回到人民当中,蛮横的禁止反而会使它更加深入人心。人民喜爱的艺术形式合唱也是这样,比如目前有的人想借“改革”,强行将中央乐团合唱团“精简”掉,这一做法在全国产生了很坏的连锁反应,各地的专业合唱团几乎一下被砍光了。但哄骗、并吞是不能消灭人民所喜爱的艺术形式的,中央乐团合唱团虽然曾被屈辱地加上“附属”的名称并遭到惨重的掠夺和摧残,但它仍然会顽强地生存下去,喜爱它的人民会同情它、支持它。40多年来它以精湛的演出奉献给人们高质量的艺术珍品,使人们得到精神上的享受和满足,人民记得它,海内外人民喜欢它。即使现在将它扼杀了,它所播下的合唱事业的种子也会在将来重新发芽、开花、结果。

8.请你谈谈对《黄河》这部作品的简要评价,或对今后年轻指挥家有何建议?

《黄河》问世60年来,在中国的历史和中国音乐文化的建设上,以及在世界上都起到了非常大的作用,我作为表演这部作品的指挥,在其中所起的作用是有限的。再者,《黄河》的曲作者冼星海和歌词的作者光未然都是我的师长,我怕是不能评价得了他们的作品的。要说呢,只能谈谈多年来指挥这个作品过程中的心得和感受。

《黄河大合唱》能够对中华民族的文化和历史起到这么大作用,首先因为它是词作者和曲作者心声的真诚流露。星海早年到法国刻苦学习音乐,回到祖国后,已经是一个比较有名望的音乐家了。他没有以此为资本,去谋求自己的利益,他从不写当时容易赚钱、又能比较风行的消遣性音乐,他没有把音乐当成表达一己感情的工具。他甘冒失业的威胁,用他的笔谱写挽救民族危亡的呼号。他将自身的利益与人民大众联系在一起,把自己的出路完全融于争取民族生存的斗争中,他对广犬民众的疾苦有着深切的感受,他的情感也是与人民相通的,因此他心中的音乐才能代表人民大众以至整个民族的心声,表达人民心中深切的愿望,这样的音乐才能打动人、鼓舞人,才能激起整个民族的共鸣。正如周恩来同志在1939年时给他的题词所说“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声”。

另一方面,星海的《黄河》是我们中华民族自己的音乐作品,它没有让外来的艺术形式俘虏中国音乐,而是用自己民族的风格占有外国的形式。长期的封建制度,使近现代的中国处于封闭、保守的状态,科学、文化包括音乐都比西方国家落后很多。为了寻求中国的富强和进步,本世纪初我国很多有志之士都去西方学习,学习他们的科学、文化和艺术。有些人学习后照搬照抄,全盘拿来。但有一些学者不是这样,他们力图运用外来形式,建造自己的新兴的音乐,像萧友梅、黄自、赵元任等都是这一建设的早期开拓者,对我国的音乐事业做出了卓越的贡献。但用外来形式表现中国的东西,而没有丝毫留下复制“外来”的痕迹,星海是第一个,这是中国音乐用外来形式,表达中国人的思想情感非常成熟的实践。

对这一作品的艺术处理,还有几个小的体会。

第一个体会,是“先声夺人”,这表现在《黄河船夫曲》中。当朗诵完“……如果你已经忘记了,那么你听吧!”合唱唱出的第一声“嘿哟!”,有着震人魂魄的气势。这一声立刻把人的情绪紧紧抓住,就像船驶入瞿塘峡时“万水争一门”那一霎那的气派,汹涌澎湃,轰然而来。据说,在延安星海指挥《黄河》,这第一声出来时,震撼了所有听众的心,真是振聋发聩、排山倒海,好像要把礼堂震塌了似的。这就是作品的时代感,表达了人民同仇敌忾抵抗侵略的抗战雄心。

另一个体会是音乐有起伏、有对比,主面、侧面互相衬托。比如《黄水谣》,前段的曲调墼体上是流畅、抒情、愉快、优美的,这是它的主导面。但也有侧面来陪衬它,在连续、流畅的旋律中,也有断的、跳跃的音来烘托主要形象。又如《保卫黄河》,雄伟、高亢、强烈、有力为主线,但其中也有轻而活泼的小节作为转折,音乐的布局要有主有次,对比鲜明。我们是要突出主旋律,但需要有和声作基础,并要有丰富多样的支声部与之并行作为支持,否则,主旋律就变成了“单旋律”,成了单调、单一,这该是多么单薄啊!

还有一点,是作品的顿挫和层次。《黄河》的音乐不仅有横的线条上的起伏和顿挫,还有竖的和声方面的层次,这使音乐形象非常有立体感,显得丰满厚实。这些都是太专业的问题,就不多讲了。

如果是对年轻人讲几句,我想说的是,一个专业指挥,除了技巧、艺术方面应有的能力和修养,还要学习星海同志的精神。现在作事,一般都要讲“两个效益”。星海的《黄河》,给中华民族留下了巨大的精神财富,但他在写作时却是没有任何报酬的。他仅用短短7天时间,一气呵成写出了这部伟大的作品,物质上的所得,只有词作者张光年送给他熬夜时吃的2斤白糖,直至他去世,也没享有过什么“著作权”、“产权”。《黄河》的精神鼓舞着一代又一代的中华儿女,这巨大的能量根本无法用现在庸俗的“价值”来衡量。这说明一个真正的艺术家,他的知名度和劳动的价值并不等于他向社会索要的“价格”,而在于它奉献给人民、并留存在人民心中的真正的精神财富。

我从事指挥工作已经60年了,指挥过几千场音乐会,也指挥了几千首作品,为了学习专业知识,也曾经在国内外的高等学府中喝过不少土的和洋的“墨水”。但《黄河》却一直在培育、滋养、鼓励着我。我是在《黄河》的乐声中成长的,我也愿以今后继续指挥、讲解《黄河》,来为我所热爱的广大人民服务。

1 998年2月25日初稿

3月- 10月整理、修改、校改,

1 1月2日定稿