沿着80年前先辈的足迹 一路高歌《黄河大合唱》

2019-04-28 16:46:13

沿着80年前先辈的足迹 一路高歌《黄河大合唱》

2019-04-28 16:46:13

《黄河大合唱》80年后再次在延安唱响

2019-04-19 09:27:05

《黄河大合唱》80年后再次在延安唱响

2019-04-19 09:27:05

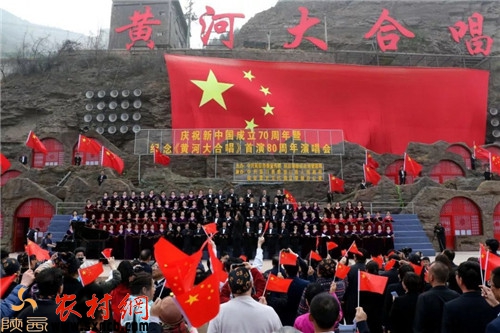

庆祝新中国成立70周年暨“《黄河大合唱》首演80周年..

2019-04-19 09:24:57

庆祝新中国成立70周年暨“《黄河大合唱》首演80周年..

2019-04-19 09:24:57

《黄河大合唱》首演八十周年纪念活动在延安举行

2019-04-19 09:16:34

《黄河大合唱》首演八十周年纪念活动在延安举行

2019-04-19 09:16:34

无锡太湖美合唱团 《黄河大合唱》

2019-04-19 08:20:02

无锡太湖美合唱团 《黄河大合唱》

2019-04-19 08:20:02

张光年(光未然)同志是我国杰出的诗人、革命文艺理论家和文学界组织领导人之一。他的战友、部属很多,轮不到我来写回忆文章。但因为某种机缘,使我在《文心雕龙》研究方面与光年同志多有接触,长期得到他的教诲。这里仅就光年同志在《文心雕龙》研究方面的建树,谈一点我的见闻和感受。

一、“传道,授业,解惑”讲授《雕龙》

优秀的文化是人类的共同财富。每一个民族的文学都以其自身独立的民族特色充实了世界的文学宝库。产生于我国齐梁时期的《文心雕龙》,由于它内容丰富,体系完整,见解精辟,而蜚声于世,成为我国古典文论的经典。鲁迅先生把它同古希腊亚里斯多德的《诗学》相比美。

二十世纪六十年代初,周扬同志倡导建立中国式的马克思主义的文艺批评,在他和何其芳同志共同创建的文研班里,提倡学习《文心雕龙》,并亲自请名师为文研班学员授课。

张光年同志也是推动《文心雕龙》研究的深入和普及的功臣。1961年光年同志主持《文艺报》工作,他率先向作协几个刊物的编辑部同志和中国人大文学系青年讲授《文心雕龙》。在讲授过程中,他将刘勰著作中《神思》、《体性》、《风骨》、《通变》、《定势》、《情采》六篇用语体文翻译出来,作为“讲义”发给听课者参阅。我当时没有机会听光年同志亲自授课,却从在《文艺报》工作的同志那里得到了光年同志的讲义。其时,我正在撰写以《文心雕龙美学》为题的毕业论文。光年同志的翻译稿是我的重要参考资料。

大家知道,光年同志是诗人、当代文艺理论家和文学评论家,怎么又是《文心雕龙》研究专家呢?光年同志说:他在年轻时候就喜欢这部名著。他是靠自学而自通的。他说那时借助于范文澜的《文心雕龙注》及黄侃的《文心雕龙札记》,大致读懂了;全国解放后,他在书店购得《范注》线装本和平装本,披阅在手,如逢早年师友。正因为有了这个底子和后来的研习,他才敢于就《文心雕龙》方面去“传道,授业,解惑”,成了中国文心雕龙研究方面的专家。

二、中国文心雕龙学会首任会长

二十世纪八十年代,中国实行改革开放政策,中华大地迎来了民族振兴的春天,科学文化出现了欣欣向荣的局面。《文心雕龙》研究出现了前所未有的繁荣。“龙学”被作为一种显学受到海内外重视。“龙学”的研究组织应运而生。1982年由山东省文联、山东大学等单位联合主办的首次《文心雕龙》讨论会在济南召开,与会者酝酿要成立一个全国性的《文心雕龙》研究学会,以适应“龙学”研究发展的需要。

中国文心雕龙学会的成立,是“龙学”研究发展史上的一个里程碑,显示出“龙学”的无限生命力和勃勃生机,它把全国研究《文心雕龙》的老、中、青学者都集合在一面旗帜下。张光年同志就是这个学术团体举旗的领军人物。

1983年8月7日至14日,全国各地研究《文心雕龙》的学者都聚会青岛。年高德劭的郭绍虞教授、朱东润教授发来贺信祝贺。当时文艺界的领导人周扬同志、张光年同志都在青岛休假。会议有幸邀请周扬同志和张光年同志到会讲话。周扬同志满怀激情地对与会学者说:“《文心雕龙》是中国古文论中内容最丰富、最有系统、最早的一部著作,在中国没有其他的文论著作可以与之相比。在国外古希腊亚里士多德的《诗学》当然比《文心雕龙》生更早,它是欧洲美学的奠基者。古罗马则有贺拉斯的《诗艺》和郎吉纳斯的《论崇高》,都比《文心雕龙》早,但却不如《文心雕龙》完整绵密。……这样的著作是世界上很稀有的。《文心雕龙》是一个典型,古代的典型,可以说是世界各国研究文学、美学理论最早的一个典型,它是世界水平的,是一部伟大的文艺、美学理论著作。”(见吉林《社会科学战线》1983年第4期:《关于建设具有中国民族特点的马克思主义文艺理论问题》)。周扬同志讲话后,与会的老、中、青“龙学”研究者备受鼓舞。在讨论中,一致要求周扬同志担任中国文心雕龙学会会长。周扬同志没有答应当这个会长,而是推举张光年同志为会长,认为他当这个会长最合适。经过协商,与会学者一致同意周扬同志为名誉会长,张光年同志为首任会长。

第二天,张光年同志应邀到会讲话。我记得当时光年同志没有讲稿。像是即席发言。他首先讲了年轻时候学习范文澜《文心雕龙注》的经过,说在晋冀鲁豫边区北方大学任教时,范文澜是他们的校长,相处在一起而没有很好向范老当面请教感到很后悔。接着又讲了他在《文艺报》工作时向中国作协一些编辑讲授《文心雕龙》的过程,以及翻译其中几篇印成油印稿,在王元化同志帮助下在上海《中华文史论丛》发表的经过。虽是即席讲话,却井井有条,层次分明,有理有据。

我当时听光年同志讲话,感到特别新鲜的是:他不拘泥于考据,而是重视理论分析,对刘勰《文心雕龙》受儒家思想影响的局限性进行探讨。他指出,“刘勰潜心佛学而提倡儒术,这个矛盾现象是值得进一步研究的。”他还说:“我看《文心雕龙》主要的问题是忽视了前人对塑造人物形象经验的总结。”他这些提法,都令与会专家感到“振聋发聩”,令人耳目一新。

张光年同志在这次大会上被推举为中国文心雕龙学会第一任会长,王元化、杨明照先生为副会长。诸多专家如王利器、詹锳、周振甫、王运熙、祖保泉、牟世金、张文勋等学者为常务理事,还有一批理事。我身边没有保存有当时的名单。据刘文忠同志回忆说:光年同志特别强调要提一点年轻同志参加理事会,将来还要靠他们嘛。因此当时不到五十岁还算青年的学者刘文忠和缪俊杰担任理事。我记不清光年同志那次提名的情况,但从此以后,我参加了每次的理事会,不久成为常务理事,后来成为副会长,参与了“文心雕龙学会”的工作。

光年同志担任中国文心雕龙学会第一任会长以后,不当“甩手掌柜”,而是真正负起了领导责任,为学会的“图生存,谋发展”干了许多实事。

上世纪八十年代中期,光年同志已经七十多岁,进入了古稀之年。但每次重要会议,他都亲自参加,主持会议,作主旨讲话,为文心雕龙学会的工作指出了努力的方向。

1986年4月,光年同志亲赴安徽屯溪,主持龙学会第二次年会,出席会议的有专家学者130多人。这次会议上,与会者林其锬、陈金凤的《刘子集校》引起争论,张光年同志发表了重要意见,并作诗赠两位作者:“骐骥跨层峦,志在千里外。放眼花果山,登临成一快!”祝他们在学术探讨的攀山越岭中取得更大成功!

1988年11月,张光年同志亲赴广州,主持由学会和暨南大学联合主办的文心雕龙国际研讨会。来自日本、前苏联、瑞典、意大利等国家和中国大陆、台湾地区的专家学者60余人。张光年同志以《优秀文化是人类的共同财富》为题致开幕词。他指出:“优秀的文化是人类的共同财富。每一个民族的优秀文学作品,都以自身独立的民族特色充实了世界文学宝库,所以它同时也是世界性的。”他的讲话得到了与会的各国学者和中国学者的赞同。这次会上在光年同志的提议下,成立了由王元化、王运熙、杨明照等先生组成的《文心雕龙学综览》编委会,这是整个龙学“研究的结晶”。这次会议后,我在《人民日报》上发表了会议消息。事后光年同志专门致信给我表示感谢。足见光年同志做事的完善周到。

1990年11月,光年同志亲赴广东汕头主持学会第三次年会。这次年会的中心议题是《文心雕龙》的理论价值与现实意义。由于学会的秘书长牟世金同志不幸辞世,改由汕头大学马白教授为秘书长。学会的中心转到了广东。千里迢迢,作为会长的张光所同志更增加了对学会事务的操劳。

三、名誉会长也干实事

1990年11月汕头举行第三次年会以后,光年同志以“年事已高”提出辞去会长职务。不久,大家推举张光年、王元化、杨明照三位学界前辈为学会名誉会长,选举王运熙为会长,张少康、缪俊杰、张文勋为副会长,刘文忠为秘书长,体现了学会领导班子新老交接。学会的会址也由汕头移到北京大学,由张少康同志实际主持工作(不久后,由张少康同志任会长)。过了若干时候,中国文心雕龙学会又一次新老交替,詹福瑞同志担任会长,一批更年轻同志但任副会长,《文心雕龙》的研究承继着前辈学者的业绩,继续在蓬勃发展。

据我所了解,张光年同志退出实际领导,担任名誉会长以后,仍然很支持龙学会的工作。不仅经常过问学会一些情况,还帮我们解决许多实际问题,有两件事使我十分感动。

第一件事是学会重新登记。1989年后,民政部进行社团重新登记,要砍掉一批“不合格”的社团。张光年任“会长”的社团总不能说“不合格”吧,管理部门又换了一种说法,“每个社团要有10万元基金才能登记”。“龙学会”是个穷会,没有什么企业家赞助,没有资金来源,怎么办呢?少康同志想出办法,我们会长、副会长、秘书长、副秘书长,每人捐一千元(那时一千元等于我们一个月的工资),海内外学者也捐了一点,北京大学支持一点,勉强凑足了10万元。光年同志鼓励我们,无论如何都不能让学会无形中“散”了。当时学会秘书长刘文忠先生多次跑民政部,总算把学会登记上了。学会刊物《文心雕龙学刊》改为《文心雕龙研究》,由张光年同志亲自手书了刊名。中国文心雕龙学会能困顿中保存下来,与光年同志、王元化同志等不断鼓励是分不开的。

第二件事是亲自写信请中华文学基金会支持学会工作。张光年同志辞去学会会长以后,照理可以不管具体事了。但我们仍把光年同志当作“主心骨”,有了要事难事还是乐意去找他。1989年后,学会勉强登记下来了,但经费还是十分困难。十万元基金不能动,要开展活动很不容易。1992年某一天,我因学会的事去光年同志家请教。光年同志问学会开展哪些工作,有什么困难?我也就照实说了。说到目前经费很困难,无法开展工作。光年同志沉吟了一会,说:“这样吧,中国作协下面有个中华文学基金会,他们有经济来源,你去找张锲说一下,我会给他写封信。”随后,我去找张锲谈及此事。张锲说:“光年同志已经写了信了,我会考虑这件事。”过了几天,张锲批了五仟元(当时也算不少了)支持中国文心雕龙学会,解决了学会的燃眉之急。我这里说“燃眉之急”是因为要开第四届年会,不能没有一分钱吧。张锲批了五仟元,虽然解决不了大问题,但总可以“开张”了。后来我又去找了我在中央党校学习时同党小组的孟繁成同志,他是山东枣庄地委书记,对我们学会很支持。他说,“不要着急,住宿、车辆我们包了,不够的钱我们枣庄兜底。”于是学会第四届年会在枣庄薛国大酒店顺利召开,在会上正式完成了新老交替的接班工作。

四、老骥奋蹄译《文心》

张光年同志退出实际领导、担任中国文心雕龙学会名誉会长之后,学会的事务摆脱了,使他有了精力潜心《文心雕龙》的研究工作。

张光年同志晚年对《文心雕龙》研究的贡献,就是完成了他的语体文翻译工作。光年同志回忆说:“中国文心雕龙学会成立及其学术活动日趋活跃(它还召开过几次国际性的研讨会)屡屡提醒我向会友们学习,早日重理旧业,做好自己的翻译工作。也有些作家朋友和文学青年,看到我1961年的译文,敦劝我早日动笔,完成自己的心愿,也对他们学习《文心》一书有所帮助(他们戏说读原文好像读‘天书’)我的这项心愿只有在新近一场胸外科手术康复之后才得加紧工作达到目的,也算不幸中之幸事。今年春节以前,我遵医嘱不多用脑。今年三、四月病体康复了,才下决心加紧工作,将1961年六篇旧稿,1991年11、12月补译出的、1995年1月校阅过的二十余篇,都重新校阅一过,补上一个《章句篇》,弄完了这个选本的三十篇译文。”(见《骈体语译文心雕龙》序言《四十年的心愿》)。又说“今年3、4月(指的是2000年的3、4月)我的四十年的愿望即将实现了,这对于一个‘将进酒’(戏用这个汉代饶歌名与‘将近九十’谐音)的老人,是值得欣慰的。”(同上序言)。

张光年同志的翻译本出版是非常有意义的。我们知道,把《文心雕龙》译成现代汉语的工作早已有人在做了。到2000年左右,已经出了二十多种译注本,其中如陆侃如、牟世金、周振甫、王更生等的译注本,也都有比较高的学术水平。但是要把这部著作的理论精华和意境神韵都翻译出来是不太容易的。光年同志作为一位卓越的诗人,他对《文心雕龙》的翻译充分显示了他的诗人语言的显著特点。他的译文,不仅译成了平易近人的现代汉语,而且保留了原著诗体语言的风貌,让人读起来朗朗上口,非常富有韵味,可以说,光年同志的译文是在充分理解原著的基础上进行的再创作。它对中国读者特别是青年读者,对《文心雕龙》在世界的传播将产生很大的影响。

光年同志治学严谨、虚怀若谷精神也令后学感动。他的译稿打出清样以后,约永旺同志和龙学会在京的几位同仁张少康、蔡钟翔、刘文忠和我一起到崇文门外光年同志家里“漫谈”。他向在座的各位分赠了他的《语译文心雕龙》书稿复印件并向我们阐述了译稿写作过程。他说:“请你们回去翻翻,将宝贵意见告诉我。”这次“漫谈”会上,虽然看到光年同志病体虚弱,但仍然信心很足,大有“老骥伏枥”,甚至有“老骥奋蹄”的劲头,会后还招待我们在他家吃涮羊肉火锅。我们各人回去以后都认真拜读了光年同志的《译稿》,我们将自己的意见写给了光年同志。事后光年同志在他的“序言”中记述了事件经过,他说:“最近几天先后接到以上各位同志来信或批阅件。少康同志在长信中肯定我的‘译文保持了原著的风貌,在信、达、雅三方面都达到了很高的水平’。听了使我放心。老年人也像小孩一样,爱听点鼓励的话。而在少永的长信中,在钟翔、俊杰、文忠、其锬、永旺寄回的批阅件上,他们都那么认真、仔细地提出不少字句上的修改意见,连一个错字一个标点也不肯放过,像对待自己文章一样对待我的译文。这种友好心意中,我受到更大的鼓舞。”我更想说,我们从光年同志这种“虚怀若谷”的虚心态度中受到更大的鼓舞。

2012年6月20日

(收中国作家协会编《回忆张光年》,作家出版社2013年)