沿着80年前先辈的足迹 一路高歌《黄河大合唱》

2019-04-28 16:46:13

沿着80年前先辈的足迹 一路高歌《黄河大合唱》

2019-04-28 16:46:13

《黄河大合唱》80年后再次在延安唱响

2019-04-19 09:27:05

《黄河大合唱》80年后再次在延安唱响

2019-04-19 09:27:05

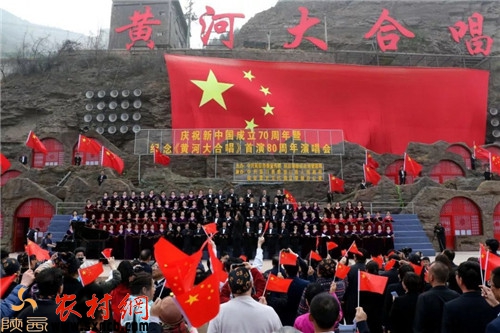

庆祝新中国成立70周年暨“《黄河大合唱》首演80周年..

2019-04-19 09:24:57

庆祝新中国成立70周年暨“《黄河大合唱》首演80周年..

2019-04-19 09:24:57

《黄河大合唱》首演八十周年纪念活动在延安举行

2019-04-19 09:16:34

《黄河大合唱》首演八十周年纪念活动在延安举行

2019-04-19 09:16:34

无锡太湖美合唱团 《黄河大合唱》

2019-04-19 08:20:02

无锡太湖美合唱团 《黄河大合唱》

2019-04-19 08:20:02

如今我再叙说将近20年前的事,恐怕不合时宜,引不起某些读者的兴味。可那是一段历史,一段令我以及和我一起经历过来的文学界朋友们难以忘怀的往事。

一

当时,是粉碎“四人帮”的第二年,依然是百废待兴。全国文联及所属各协会、中国作协均未恢复。所谓文艺界,只有几家两年前经中央批准恢复的大型期刊,而《人 民文学》是其中的主要刊物。如果不是周总理的指示,《人民文学》也不会这么早地复刊。此时,几个刊物均归属国家出版局主管。《人民文学》的主编乃是不久前恢复工作的诗人、评论家张光年,即光未然。

张光年,“文革”前就是中国作协党组的领导人,一位老布尔什维克。“文革”中受到残酷打击和迫害。恢复工作后,他意气昂扬,恨不得将10年“文革”失去的时间夺回来。在当时,他和同样先后恢复工作的诗人李季、贺敬之,评论家冯牧形成一个领导群体,一个坚强的核心,由他牵头,勇敢而机智地运用刊物这块阵地,冲出牢笼,迈出了新时期文学发展的第一步。尽管步履是沉重而艰难的。

那时,“文艺黑线专政”论的枷锁还紧紧地套在人们的脖子上。

张光年上任伊始,为了推动创作,凝聚力量,他以《人民文学》的名义,主持召开了一个小型然而却影响并不小的“短篇小说创作座谈会”,地点是在前门外的“远东旅社”。找了什么人参加呢?他精心选择了新老两类小说家。10年了,作家们不曾晋京开什么会。那时节,在那个荒唐的岁月里,文友们如若聚会,定会被造反派追查,认定你开的是黑会。所以当与会者接到通知后,又惊又喜,统统都来了。

沙汀、周立波、孙犁、马烽、林雨、蒋子龙及刚刚在《人民文学》崭露头角的业余作者叶文玲、邹志安等人,都在这个小型座谈会上认真发表了对当前短篇小说创作的 思考和意见。人少有人少的好处,可以充分交换意见,相互都有启发和收获,孙犁同志本来是由于体弱,极少参加外面的活动,而这个会他破例出席了。这次座谈会 虽说人数少,却覆盖面大,参加者来自东南西北的省份。这次会议之后,与会作家均在《人民文学》陆续发表了有影响的作品。这是作为刊物的目的,然而张光年还 有更长远的考虑,这就是如何重新组织这样一支被“四人帮”打散却并没有被打垮的创作队伍,并且要着眼于发现新人、培养新人,使这支队伍后继有人。

蒋子龙、叶文玲、邹志安等等青年业余作者的茁壮成长证明了张光年的眼光。

这时,编辑部小说编辑崔道怡收到了北京某中学教师刘心武的来稿《班主任》。这是一篇反映同“四人帮”斗争的别出心裁的作品,一篇正视现实生活、勇于提出社会 问题的作品。毕竟是涉及到尖锐的社会问题,编辑部有关同志犹豫不决,拿不准:究竟这样的作品能不能发?或者直接了当地说:敢不敢发?

于是,稿子送到了主编张光年手里,请他裁决。

不料,张光年仔细看过后,经过审慎的考虑,果断地拍板:可发。而且他说,揭露“四人帮”之作,尖锐点不怕,愈尖锐愈好。

他说这话的时候,做出彻底否定“文化大革命”正式决议的党的十一届六中全会还没开,这需要魄力和眼光。

接着是徐迟的报告文学《哥德巴赫猜想》。这个选题是编辑部提出的。因为当时我们获悉全国科学大会即将召开,科学的春天将要到来。这时如能有一篇写科学家的报告文学在刊物上发表,一定会受到读者的欢迎。

写谁好呢?恰好当时听说科学院数学所有位数学家陈景润,经过多年刻苦钻研,突破了世界难题“哥德巴赫猜想”,饮誉国际数学界。写陈景润吧。然而同时,在社会 上也流传着关于陈景润是一位“科学怪人”的种种离奇故事。有的朋友好心劝徐迟不要承担这个采访任务,因为陈景润是个是非之人,有争议的人,何必自找麻烦 呢。但徐迟却为陈景润攻克数学难关的毅力和精神而动心,他想接触接触试试看。

于是,1977年, 一个北风飕飕的寒冬腊月天,我陪徐迟到了京郊中关村科学院数学研究所。第一个采访的便是数学所的党支部书记李尚杰。老李是位部队转业的工农干部,难得他非 常理解和爱护知识分子,理解和爱护陈景润。陈景润也视他为亲人,心里话都愿意对他讲,有事同他商量。陈景润在老李眼里非但不是“科学怪人”,而是一个通情 理、懂人事、事业心很强的可爱的科学家。

我们和老李谈话间,忽然走进一个陌生的中年人,个头不高,身着一套普通蓝布棉制服,戴着一幅近视眼镜,说话南方口音,略带稚气。老李赶快介绍说:“这就是陈景润,小陈。”真巧,没想到这么快我们见了面。

我向他介绍徐迟说:“我们邀请作家徐迟来采访你,采访数学所。”

他高兴地握住徐迟的手说:“噢,徐迟先生,诗人,我中学时代读过你的诗,读过你的诗……”

彼此间无形中拉近了距离。

徐迟对他说:“我不懂数学,我是来数学所学习的。但我想看看你的论文,有关‘猜想’的,可以吗?”

陈景润说:“哎呀,徐老,你可千万别写我,我有什么好写的呀,你还是写写工农兵,写写老前辈科学家吧……”

徐迟笑了,对他说:“我不是来写你的,我是写科学界的,来写四个现代化的。你放心好了。”

我们随意交谈起来。问他最近在做什么?

他说,对于“猜想”,在突破的基础上进一步攻关呢。然后他说,最近他收到国际数学会主席的邀请信,请他去芬兰参加国际数学家学术大会,并作45分钟的学术报告,这件事正在处理。

徐迟问他处理的情况如何。

他说:“我报告了李书记,所里报到了科学院。院领导很信任我,要我自己决定,自己直接写信答复。可是这个数学会的国际机构目前台湾占据着我国的席位,因此我写信告诉他们:一、我国一贯重视发展与世界各国科学家之间的学术交流和友好关系,因此,我感谢数学会主席先生对我的盛情邀请;二、众所周知,世界上只有一个中国,就是中华人民共和国。台湾是中国不可分割的一个省。目前,台湾占据着数学会我国的席位,因此,我不能出席。”

听着,我们都不约而同地笑了。回答是多么原则而圆满,简直像外交文件。这说明陈景润有一定政治头脑,并非人们所传说的那样:一个傻瓜,一个走“白专”道路的人。

他还向我们讲述了一些他在“文革”中被荒唐批斗的情况,以及他如何施计躲避参加批斗他的老师华罗庚教授的故事。

听到这些令人心酸的故事后,我和徐迟消除了对他的某些误解,增进了了解。当然他也有一些怪癖,恐多半属于性格所致。他还是蛮善良的。何况在那样艰苦的条件 下,坚持攻克“猜想”,需要很大的毅力。这是主流。面对陈景润,徐迟激动地抓住我的手,连连说:“周明,我爱上他了,爱上他了,可以写他了。”

对于刊物来说,这是一个重要的选题,一个需要慎重对待的选题。虽然这件事运作前我们已经报告主编张光年,他表示支持。但今天这些新的情况仍须向他及时汇报。

于是当晚,我安排妥当徐迟住进中关村的招待所后,即刻返回城里,直奔张光年家,当面向他讲述了我们的所见所闻所感。张光年颇有兴味地听着,还不时提问,用他 那诗人般的激情、理论家的冷静,经过一番考虑后,斩钉截铁地说:“好哇,写陈景润!丝毫不要动摇。‘文革’把知识分子打成臭老九,不得翻身。现在党中央提 出要搞四个现代化,这就需要靠知识分子!陈景润如此刻苦钻研科学,突破了‘哥德巴赫猜想’,这是很了不起的,这样的知识分子为什么不可以进入文学画廊。你 转告徐迟同志,我相信这个人物他一定会写出一篇精彩的报告文学,明年1月号《人民文学》上发表,就这么定了。”他说话的语气是坚定的、有力的,并且充满激情。这就导致了后来那篇轰动全国的报告文学的顺利出世。

《哥德巴赫猜想》又是张光年的果断决定。前述刘心武的短篇小说《班主任》,也是张光年一锤定音。作为刊物主编,为这两篇在新时期带有突破性的作品问世投了决定 性的一票,拍了板,定了局,这是了不起的。现在看来也许不觉得什么,当时的形势是,“四人帮”虽然倒了,垮了,但强加给人们的许多枷锁还远未彻底打碎、打 垮。冲破了一些禁锢,但还有许多障碍。加之还有两个“凡是”在作祟。特别是中央关于彻底否定“文化大革命”的决议还没有做出。而这两篇作品却恰恰都是尖锐 地触及了“文革”,抨击了“文革”。这个分寸如何把握?若是换一个人,一位无胆无识的主编,大概打死也不肯拍这个板。这在当时不是没有风险的。

正是由于张光年的魄力与胆识、远见与目光,《班主任》《哥德巴赫猜想》得以问世,得以成为新时期文学发端的里程碑式的优秀作品。这两篇作品的出现也为新时期文学发展的走向开辟了新的道路。当然,它的现实性与深远意义绝不仅仅局限于是两篇作品的问题。

作为《人民文学》杂志主编,张光年功不可没。

二

1977年 底,为响应党中央号召,深入揭批“文艺黑线专政”论,彻底打碎“四人帮”强加于文艺界的精神枷锁,解放文学艺术的生产力,经请示中宣部批准,由《人民文 学》编辑部出面,召开在京文学工作者座谈会。这时,中国文联和中国作协仍未恢复。张光年同李季、冯牧等同志反复磋商、反复研究如何开好这个会。为此,他们 做了精心的策划。鉴于这是粉碎“四人帮”后最大最重要的一次集会,除了邀请在京的作家、诗人、评论家外,还特意邀请了艺术界许多名家。人多,通知起来麻烦 就多。许多人的住址由于“文革”中受到冲击变迁很大,东搬西迁,难得找见。还有人从“五七”干校返回后原来的房子被占,临时住在招待所。而张光年让我们想 尽一切办法把一些老同志找出来,邀请他们到会。

这样,我便和当时编辑部的一批年轻朋友阎纲、刘锡诚、吴泰昌、颜振奋、向前、杨筠等等,各手持一批请柬和名单,走街串巷去寻找、去邀请。有时为了“追踪”一个人,要钻好多胡同,要跑许多冤枉路。接到请柬的人心情都很激动,表示一定出席。结果到会100多人。大家济济一堂,欢声笑语,握手相庆,互致问候,互道平安。10年了,不曾有过这么一天,今天难得相逢,个个心情舒畅,畅所欲言。

会议地点在北京东城海运仓总参一所,主持人是《人民文学》主编张光年。

这是历经“文革”10年浩劫后文艺界首次聚会。毫不夸张地说,参加者几乎个个都是劫后余生,几乎都是江青一伙欲置死地而后快的那份黑名单上的“黑线”人物,只是“四人帮”还没来得及下手便完蛋了。

都来了什么人呢。

那边坐着叶圣陶、冰心、夏衍、周扬、冯乃超、魏传统、曹靖华、臧克家、曹禺、周立波、姚雪垠、周而复、严文井、冯至、魏巍、吴组缃、李季、蔡仪、林林、冯牧、草明、阮章竞、李何林……

这边坐着茅盾、赵朴初、王瑶、唐弢、骆宾基、徐迟、秦牧、李凖、峻青、雷加、吴伯萧、曲波、胡奇、袁鹰、叶君健、朱寨、许觉民、王愿坚、曾克、柯岗、李纳、严辰、张志民、柯岩和丁宁、侯宝林、王匡、王子野……

还有其他协会的负责人:蔡若虹、李超、吕骥、张庚、邵宇、孙慎、贾芝、袁文殊、陶钝、盛婕、陆静、罗扬、吴群、陈勃等。

当时的中宣部部长张平化,副部长朱穆之、廖井丹,文化部部长黄镇,副部长刘复之、周巍峙、贺敬之、林默涵,解放军总政治部文化部部长刘白羽等都出席了会议。

郭沫若同志由于身体不好未能出席,他给会议主持者张光年写了一封信,提交了他的书面发言。

会上,大家见面都十分兴奋,都说:我们又会师了!我们又会师了!主持人张光年致开幕词后,德高望重的老作家茅盾首先发言,他说:“今天,我很兴奋,也很愉 快……刚才主持会议的张光年同志要我以作家协会主席的身份来讲几句话,作家协会主席是曾经担任过,中央也没命令撤消过。‘四人帮’却不承认我们,他们连作 家协会也不承认,连文联也不承认。他们不承认我们,我们也不承认他们的反革命决定;所以今天,我还是要以作家协会主席的身份来讲几句话……”话音未落,全 场报以热烈掌声。

老作家草明发言说:“今天的会,我心情非常激动,我们是憋了10年的劲儿,虽然自己头发白了,心脏也不那么听话了,还是要干。不仅自己要努力写,还要培养青年人。”诗人李季激动地说:“‘四人帮’剥夺了我们写作的权利,我们都停笔10年 了。现在笔又握在我们手中,我们要写出更多更好无愧于伟大时代的作品。”黄镇部长讲话说:“‘四人帮’抛出‘文艺黑线专政’论,把广大文艺干部和文艺工作 者说成是‘黑线人物’,这完全是捏造、诬蔑,是颠倒是非、混淆黑白。”张光年严正指出,“文艺黑线专政”论是“四人帮”制造的大冤案,是强加于文艺界的精 神枷锁,今天我们要起来打烂这个枷锁。他自豪而充满自信地说:“‘四人帮’把我们的队伍打散了,但没有打垮,党中央又把我们集合起来了,我们要团结起来, 对‘四人帮’进行义正词严的声讨和批判。”

许多同志在会上含着义愤的眼泪,揭露和批判了“四人帮”祸国殃民的滔天罪行。大家争先恐后地发言,既揭露批判了“四人帮”,又互相鼓舞了士气。

特地从湖北赶来参加大会的诗人徐迟、从广东赶来的作家秦牧,以及在京老作家夏衍等都在发言中提出希望尽早恢复文联、作协,恢复《文艺报》,恢复我们这一支有着优良传统的文艺队伍……

读 者朋友,我之所以在此不厌其烦、连篇累牍地抄录出席会议的人员名单、援引会议众多的发言、叙说召开会议的情况,无非想告诉大家,这样一次在特殊时期、由一 家刊物主持召开的特殊会议,开得是何等隆重热烈、圆满而成功!要知道这个会议幕前幕后的策划者、指挥者就是张光年,当然还有他的几位得力的战友作辅助。应 该说,这次会议是文艺界具有历史意义的一次重要会议,它将漫漫10年中被“四人帮”打散了的文艺队伍重新聚集起来,联合起来,团结起来,鼓舞士气,向新的历史发展阶段迈开新的步伐。

难道在我们新时期的文学发展史上,能够忘记曾经为之呐喊、呼号、呕心沥血,付出了百倍辛劳的张光年这个名字?

我想不会。

三

在那段难忘的岁月里,为了推动创作、繁荣创作,发现新人、培养新人,促进社会主义文学事业的繁荣发展,《人民文学》杂志受中国作协的委托,在茅盾同志的关怀下,于1978年首次举办了全国优秀短篇小说评奖,受到社会各界的瞩目。之后,在20世纪80年代初期随着创作形势的蓬勃发展,又相继设立并开展了全国优秀诗歌、散文、报告文学、儿童文学、少数民族文学、中篇小说等项的评奖活动。这期间,茅盾病逝(后又增设茅盾文学奖),继任中国作家协会主席的巴金同样十分重视评奖工作,他亲自主持了1979年 的全国优秀短篇小说评奖,并在颁奖大会上发表了重要讲话。后来因为巴金家居上海,参与工作诸多不便,中国作协的各项评奖任务便由张光年副主席执掌。他还有 冯牧的得力协助。评奖,这是一项极端繁琐而繁重的工作,而张光年将这项工作抓得很漂亮,做得很出色,年年评,年年总结,年年上一个新台阶,使得中国作协的 评奖在社会各界的威信逐年提高,在作家心目中的分量日益显重。开始阶段作家们也许并未意识到它的分量,而后大家愈来愈看重中国作协这项国家级的大奖,它毕 竟是对一个付出了艰辛的创造性劳动的作家劳动成果的认可、肯定和公正评价。评奖活动积极推动了社会主义文学事业的繁荣和发展。

写到这里,我悔恨由于自己的懒惰,没有在历次评奖活动中记下详细的笔记而造成今天的遗憾。中国作协的评奖,始于1978年, 由《人民文学》承办开始,我一直参与了具体工作。后来我还忝列由夏衍、张光年两位前辈担任主任委员的全国报告文学评委会的副主任委员。其实,我主要还是协 助两位主任委员及另一名资深副主任委员袁鹰做些具体工作。每一次召开评委会,张光年都有不少精辟的意见,若是当场记录下来,就是精彩的文章。我记得他曾为 入选作品拟定过一个通俗易记的4句话标准,即:反映时代,创造典型,引人深思,感人肺腑。反映时 代,就是我们的作品要反映社会主义的新时代,即使是写历史题材,也要有新的时代的观点。创造典型,就是写出活生生的有典型性的人物来。引人深思,就是作品 要有深刻的思想内容。感人肺腑,就是使人看后能够很受感动。他很强调作者要写那些生活中感动了自己,自己认为最有意义、感受最深的东西。作品总是要以情动人。

对于报告文学,张光年颇为重视。他认为这是最能迅速反映时代、反映现实的一种文学样式。他曾高度评价新时期活跃的报告文学创作异军突起。在《人民文学》召开的一次报告文学创作座谈会上,张光年即兴发言,热情表述了他对当前报告文学的崛起与繁荣的欣喜之情。他说:粉碎“四人帮”之后,报告文学一直是打先锋的。 报告文学的兴起确实值得祝贺。在拨乱反正除旧布新的斗争中,在向人民报告时代的佳音,描绘社会主义新人,反映群众的喜悦、疾苦、愿望和要求这些方面,报告 文学有时起着直接推动生活前进的作用。

在中国作协主持的多项评奖工作中,张光年起着主导作用。其中有的是一年评一次,有的是两年评一次,有的是三年评一次。究竟经过他的手评出多少优秀作品,推出 过多少文学新人,恐怕是不计其数。他可谓是只问耕耘,不问收获。他曾呼吁文艺界需要大批养花、育花、护花的热心家,我看首先他就是这样做的。那个阶段创作 上出现了新的繁荣,大量的新生力量涌现,大量的新作品涌现,文坛呈现出百花齐放的新局面。

张光年为文学事业所洒下的汗水、费尽的心血、绞尽的脑汁、结出的硕果,是人民永远不会记忆的。