沿着80年前先辈的足迹 一路高歌《黄河大合唱》

2019-04-28 16:46:13

沿着80年前先辈的足迹 一路高歌《黄河大合唱》

2019-04-28 16:46:13

《黄河大合唱》80年后再次在延安唱响

2019-04-19 09:27:05

《黄河大合唱》80年后再次在延安唱响

2019-04-19 09:27:05

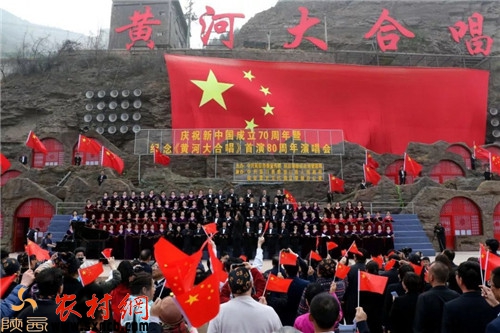

庆祝新中国成立70周年暨“《黄河大合唱》首演80周年..

2019-04-19 09:24:57

庆祝新中国成立70周年暨“《黄河大合唱》首演80周年..

2019-04-19 09:24:57

《黄河大合唱》首演八十周年纪念活动在延安举行

2019-04-19 09:16:34

《黄河大合唱》首演八十周年纪念活动在延安举行

2019-04-19 09:16:34

无锡太湖美合唱团 《黄河大合唱》

2019-04-19 08:20:02

无锡太湖美合唱团 《黄河大合唱》

2019-04-19 08:20:02

发布时间:2014-03-12 17:35 作者:石湾

|

江青曾指令中央乐团将《黄河大合唱》的歌词从头到尾改写一 遍。李德伦奉命带一个小组干这件苦差使。改完了,也开始练唱了,李德伦心里仍在打鼓,想这件事无论如何得报告周总理。于是就托人抄出一个大本子,一边是原 词,一边是改填的新词,亲自送去。周总理皱着眉头翻阅,翻到他熟悉的《保卫黄河》,生气地说:“‘风在吼,马在叫’有什么不好?为什么一定要改成‘红旗 飘,军号响’?要改,也得原作者自己来改嘛!”

几十年前,我曾一度参与歌曲的征集和编选工作,并习写歌词,与多位作曲家有过合作。从那时起,我就认定在中国新音乐史上,词曲作者有两个堪 称典范的黄金搭档,那就是田汉与聂耳、光未然与冼星海。余生也晚,直到1998年,才有幸与这四位前辈中当时尚健在的光未然有了当面请教的机会。

那年年初,经过我的努力争取,张光年同志决定将他的一部即将编就的《光未然诗存》交给作家出版社出版,我应约去他家敲定编辑出版的具体方 案。那天光年(他原是中国作家协会党组书记、常务副主席,但我们作协的干部群众,从不叫他的官称,均亲切地直呼其名)神采焕发,很是健谈。在聊了有关《黄 河大合唱》诞生经过和他诗歌创作道路上的许多故事之后,他告诉我,这部诗集收入他从三十年代以来的绝大部分作品。他先就如何分卷征询我的意见:是以代表性 的作品作卷名,还是以年代作卷名?最后商定,不妨两者兼顾。如首卷叫“黄河卷(三十年代)”。把每卷所收篇目理了一遍之后,我顿生一念:假如在每卷卷首, 都能有一张他相应年代的照片该有多好呀!就在我向他提出这一建议时,他兴奋接受之余,转身问夫人黄叶绿:“不知我三四十年代的老照片还能找得到吗?”黄叶 绿答:“你战争年代的照片保存下来的本来就很少,又经历了‘文革’抄家……尽力帮你找找试试吧!”未想到我2月14日下午去他家取编定的书稿时,一见面, 黄叶绿就告诉我,她翻箱倒柜,终于大海捞针,找到了一张很小的光年三十年代的老照片。她在把这张珍贵的照片拿给我看时,光年笑容满面地解说:“这照是 1937年5月在上海远郊大场山海工学团的操场上参加练唱《五月的鲜花》时拍摄的。上千工人、店员、学生冒着犯法的风险参加群众歌咏大会,冼星海、张曙轮 流登上方桌,十分严肃热情地指挥大家练唱《五月的鲜花》,群情激奋,斗志昂扬,那场面壮观极了!我就是那天结识星海的。他那天汗流浃背反复不倦地指挥教唱 这首歌,我深受感动,至今难忘啊!”

关于光未然与冼星海首次见面的情景,当时刚考入陶行知先生创办的山海工学团艺友师范班的许翰如(抗战期间任孩子剧团团长、“文革”前任中国 作协秘书长)回忆:“我们山海工学团的东北诗人,任教语文的李雷老师也在人群中听冼星海教唱《五月的鲜花》。李雷老师原就学于北平东北大学,参加过该校 1936年的演剧活动,与光未然相识为友。在大家自行哼唱休息时,李雷老师突然走到讲台上,向来听教唱歌的群众说明这首歌的来历,并指着台下说:‘歌词作 者光未然就在这里。’听教歌的人们并不认识光未然,经李雷老师这一番介绍,大家都不约而合同地把目光注视着光未然,几个热情的青年立刻前来把他举到台上, 请他讲一讲这首歌词的创作情况。光未然原本没有准备讲话,这时逼上梁山,也只好说上几句。光未然的讲话受到大家热烈欢迎,由此光未然也结识了冼星海和张曙 两位音乐家,成为乐坛的好友和合作者。”(中国作家协会编《回忆张光年》第232页)

1936年5月30日,拓荒剧团在汉口维多利亚礼堂公演 《国防三部曲》:田汉的《水银灯下》、光未然的《胜利的微笑》、蓝枫(光未然临时 化名)的 《阿细姑娘》。《五月的鲜花》是独幕剧《阿细姑娘》的序曲,当时是由武昌艺专的教师马丝白谱曲演唱。同年夏天东北大学排演《阿细姑娘》时,因发 表这个剧本的刊物上未登曲谱,便请东大的数学教师阎述诗作了曲。阎述诗是从东北流亡到关内来的,曾在北平宣外菜市口,目睹了“一二·九”爱国运动被残酷镇 压的情景,以他的切身感受和满腔悲愤谱成的曲调,朴素、亲切、沉痛而坚定,十分打动人心,在北平唱开之后,很快就在各地救亡运动中广泛传唱。因此,那天冼 星海和张曙在大场教唱《五月的鲜花》之前,光未然并不知有阎述诗其人,也不会唱阎述诗为之谱曲的这首由他自己作词的歌。

尽管光未然后来一直无缘与阎述诗谋面,但因那天听冼星海教唱由阎述诗谱曲的 《五月的鲜花》,却意外地认识了冼星海、张曙这两位“一见如 故”的“艺术上的兄长”,迎来了一个至关重要的创作机遇。据他回忆,“第二天下午,我应邀到星海的寓所去谈天。他首先向我介绍了他那可亲可敬的妈妈,随后 关切地问我的情况。我那时二十三岁,因为在武汉待不下去了,头年冬天逃到上海,靠零星的稿费和朋友的支援维持生活,也算是亭子间里的小文化人吧。星海比我 大八岁。大家知道,他平时是沉黙寡言的。这次交谈,他却谈了许多。他谈到了他备尝艰苦的游欧经历,归国后的抱负,也谈到当时不愉快的处境。他鄙弃当时音乐 界一些人对西洋音乐的抄袭和模仿。他自豪地说:我是一个东方作曲家,我要创造为人民大众喜爱的有东方民族特色的音乐,为我国的民族解放和东方被压迫民族的 解放,献出自己的力量。……临别的时候,他提出要求,说高尔基周年祭辰迫近,要我写一首纪念歌的歌词。我欣然应命,第二天交给他了。这是我们合作的第一支 歌曲。”(《张光年文集》第四卷第66页)

“八·一三”淞沪抗战爆发后,光未然和星海、张曙先后离开上海。1938年4月,国共两党第二次合作期间,他们在武汉相聚,都被安排到周恩 来领导的军委会政治部第三厅艺术处戏音科工作,并同住在武昌昙花林第三厅后楼的一间寝室里。因冼星海忙于领导工人、学生和一些艺术团体的歌咏活动,几乎每 天都在武汉三镇奔走,早出晚归,所以,两人只能临睡前交换一些意见,有时即兴长谈,不思睡眠,直到听到隔壁房间敲响墙板,才各自入睡。在每次节日来临之 时,冼星海总要催促光未然当晚写出歌词,然后他当夜作曲,第二天过江去教唱。他们有时一同过江去听新歌试唱,一同在青年朋友们的高歌和欢笑中度过一整天, 一同踩着夜色回到住地。在朝夕相处的半年时间里,他俩合作了《赞美新中国》《拓荒歌》 等在全国又得以广泛传唱的歌曲,并结下了深厚的战斗友谊。

1938年10月1日,在八路军武汉办事处的安排下,新婚不久的冼星海携妻子钱韵玲经过一个月的长途跋涉,于11月3日中午顺利抵达延安。 延安以极大的热情,欢迎这位从法国回来把全国抗日歌咏活动搞得轰轰烈烈的音乐家。当时的延安被称为“歌咏城”,合唱被叫做“全民抗战”,冼星海一边在鲁迅 艺术学院进行音乐教学,一边常常被延安各个单位邀请去组织歌咏队,领导“全民抗战”。延安相对平和而又自由的创作环境和新的人生境界让冼星海对音乐创作有 了一个深刻内省和升华的过程,又一次萌发出了以民间音乐为基础,参考西洋音乐的先进成果,创造一部中西合璧的民族大合唱的强烈愿望。就在这时,即1939 年2月,带领抗敌演剧第三队在大西北黄河两岸的敌后游击根据地活动的光未然,行军时不慎坠马摔伤,村村换人抬担架,转送到延安住院治疗。冼星海闻讯后立即 前去看望。见面后,光未然激动地谈起大西北雄奇的山川、游击健儿们英勇的身姿,时刻强烈地感动着他,尤其是两次乘木船在壶口渡过黄河时体验到的深深震撼, 使他正在心头酝酿着一首篇幅较大的朗诵诗《黄河吟》。冼星海听后十分兴奋,希望他把它写成歌词,与他再来一次合作。

在《冼星海同志回忆录》中,光未然叙述了他把《黄河吟》改写成《黄河大合唱》的情景:“当时我左臂肿胀,行动不灵,躺在病床上,口授给三队 胡志涛同志笔录。五天写就后,记得是一个晚上,在西北旅社一间宽敞的窑洞里,请来了星海同志,开了个小小的朗诵会,我把歌词念给他和三队同志听,还谈了写 作的动机和意图,作为星海作曲时的参考。他凝神听完后,忽地站起来把歌词一把抓在手上,说:‘我有把握把它写好!’大家热烈地鼓掌欢呼,我们的喜悦和感激 是不可言喻的了。”(《张光年文集》第四卷第68页)

黄河震撼了光未然,光未然的长诗又深深打动了冼星海,使他潜伏许久的创作热情一下子爆发了出来。星海正患感冒,妻子钱韵玲就找来一块木板搁 在炕上,让他写作。星海爱吃糖,延安买不到糖果,为了给星海补充热量,光未然特意给他搞来两斤白糖。因三队的演出日子迫近,光未然既希望星海快写,又担心 星海的身体,因此每天早上都派田冲(独唱演员)和邬析零(音乐组长、指挥)小心翼翼地去探问星海昨夜的成果。他俩从不空手而归。而虚心的星海,则很关心光 未然对每一支曲子的意见。光未然最喜欢的是《黄河船夫曲》《保卫黄河》《怒吼吧!黄河》,感到这三首曲子气势磅礴,比预想的要雄伟得多,便马上交给全队练 唱。其它的曲子,他和队友提出个别意见,星海总是毫不迟疑地修改,其中《黄河颂》《黄河怨》两首独唱曲,他们挑剔最多,星海立即推翻重写。《黄河颂》第二 稿试唱后,仅希望个别乐句能修改一下,星海却撕掉重写,第三天看到的,竟是一个完全崭新的令他们叹服的第三稿!就这样,3月31日,星海以六个昼夜的持续 突击,完成了 《黄河大合唱》 的全部曲调,又经过一个星期,一面参加生产劳动,一面写就了全部伴奏音乐。4月13日,抗敌演剧队第三队第一次在陕北公学 大礼堂演出了 《黄河大合唱》,观众上千人。当《怒吼吧,黄河》的尾音落下的一刹那,掌声、叫好声和抗日的口号声,如雷鸣般从大礼堂后面涌向前台,观众沸 腾了。

5月11日,在庆祝“鲁艺”成立一周年的晚会上,《黄河大合唱》 在延安北门外中央组织部大礼堂再次公演,以“鲁艺”音乐系学生为主,约五 百人参加,由冼星海亲自指挥。毛泽东看后非常喜欢,特意单独接见了冼星海,送给他一支派克钢笔和一瓶派克墨水,勉励他说:“希望你为人民创作更多更好的音 乐作品。”6月26日,为欢迎周恩来回延安,《黄河大合唱》 又一次公演,演出结束后,周恩来欣然题词:“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声!”

因在5月11日前,光未然已经中央决定,带演剧三队离开延安,返回二战区工作,后又到成都继续治疗,所以,未能看到冼星海指挥的那两场《黄 河大合唱》非同凡响的演出,直至1945年10月30日冼星海在莫斯科病逝,他也再未有与星海见面和合作的机会。但在光未然眼中,星海是“艺术上的英 雄”、“革命中的一员猛将”、“东方的一位杰出的作曲家”、“中国新音乐运动中一面光彩逼人的旗帜”,他不禁感叹“一株辉煌的奇葩,凋谢得太早”,于 1946年1月25日写下抒情散文《哀星海》,“为中国人民的巨大损失而放声一哭!”(1946年2月20日北平《新星》画报第三期)

1955年10月,为纪念冼星海逝世十周年,光未然又在一篇回忆录中写道:“在抗日战争前后,我曾经和冼星海同志合作过十几首歌曲,就是 说,用自己粗糙的歌词,帮助激发作曲家的艺术的想象。《黄河大合唱》的歌词,也不是很完美的。但作曲家就在这个基础上,仿佛踏着一个跳板,忽地腾空而起, 伸展出他巨大的艺术才能,描画出灿烂的音乐形象,创造出了这样一座壮美的音乐建筑。音乐传达了语言传达不出的崇高情感,把歌词的思想意境提升到不曾料想的 高度。”这段文字,无疑是他和星海之所以能结成词曲“黄金搭档”的最好诠释。但是,令他万万没有想到的是,到了“善与恶、美与丑都是颠倒的”“文革”岁 月,江青之流竟通过《红旗》杂志首先发难,把《黄河大合唱》的歌词诬陷为“大毒草”,对他进行了一次又一次的批斗。

1975年,适逢冼星海逝世三十周年,星海夫人钱韵玲通过邓小平上书毛主席,要求重演《黄河大合唱》,很快得到毛主席的批复。于是,在周总 理支持下,《黄河大合唱》冲破了“四人帮”的阻力,得以于10月25日晚,在北京民族文化宫举行的纪念聂耳、冼星海音乐会上,恢复原词演出。当时,我正借 调在文化部艺术局工作,那天一进民族宫剧场,看到“聂耳冼星海音乐会”的横标,就觉得不对头。显然,这横标前头是丢了“纪念”二字。心想,演出处的同志怎 么闹出这样的笑话呢?但临时改换横标是决不可能了。于是,我只得和另两位同事嘀咕:“文化部没文化!”接着,演出开始前,主持人宣布,邓颖超同志给李德伦 (中央乐团负责人)打来电话,说周总理虽因病不能亲自前来观看演出,但他正在电视机前收看晚会的实况转播,并对音乐会的举行表示由衷的祝贺。就在全场观众 为此报以经久不息的掌声之时,唯有已入座的江青不鼓掌,从手包里掏出一把梳子,不以为然地骚首弄姿。而在全场观众抬起双手为严良堃(星海的学生)指挥中央 乐团演出《黄河大合唱》获得成功而热烈故掌时,我和几个年轻同事都留意到,我们仰慕已久的光未然,作为词作者和星海的战友,却双手低垂,不动任何声色…… 时隔二十三年之后,在我如约去光年家谈《光未然诗存》书稿的那一天,一见面,当他问起“我们见过面吧”时,我就说:“第一次见到您是1975年在民族宫剧 场,那时您属于‘半解放’状态,整您的江青在场,我们几个爱写诗和歌词的朋友,都为您捏着一把冷汗呢!” |

|

|