沿着80年前先辈的足迹 一路高歌《黄河大合唱》

2019-04-28 16:46:13

沿着80年前先辈的足迹 一路高歌《黄河大合唱》

2019-04-28 16:46:13

《黄河大合唱》80年后再次在延安唱响

2019-04-19 09:27:05

《黄河大合唱》80年后再次在延安唱响

2019-04-19 09:27:05

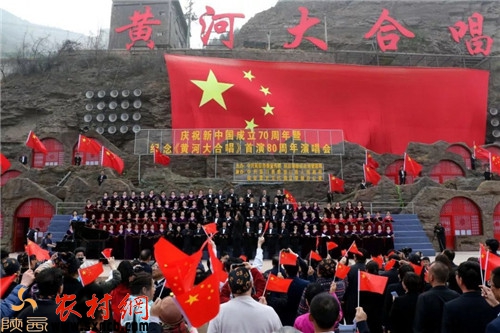

庆祝新中国成立70周年暨“《黄河大合唱》首演80周年..

2019-04-19 09:24:57

庆祝新中国成立70周年暨“《黄河大合唱》首演80周年..

2019-04-19 09:24:57

《黄河大合唱》首演八十周年纪念活动在延安举行

2019-04-19 09:16:34

《黄河大合唱》首演八十周年纪念活动在延安举行

2019-04-19 09:16:34

无锡太湖美合唱团 《黄河大合唱》

2019-04-19 08:20:02

无锡太湖美合唱团 《黄河大合唱》

2019-04-19 08:20:02

我与黄河的不解之缘 ---- 李焕之

冼星海于1935年从法国回国到了上海,立刻就投入到抗日救亡运动的洪流之中。我在香港商行工作的时候,经常默默地浏览他的歌曲,把它当作我学习的教材。冼星海的创作热情非常旺盛,我十分欣赏冼星海不但在艺术创造上独具特色,同时又富有强大和深刻的感染力。我曾经看了电影《,夜半歌声》,那首主题歌多么使人感动不已,我迫不及待地去买了这张由盛家伦演唱的唱片,带回家里打开留声机就听,听,听,真有艺术魅力!我也不管不顾地跑到凉台上放声歌唱,其中戏中戏的《热血》和《黄河之恋》也很动人。冼星海用音很洗练,音域也不宽,但表现力丰厚。所以当这位作曲大师接受延安鲁迅艺术学院的聘书而来到时,更使我万分的兴奋,我能在他身边向他学习该是多么幸福啊!

来到延安这所革命的艺术学院,冼星海的创作热情更加高涨,当年(1938年)的12月,他就着手创作一部歌剧《军民进行曲》。冼星海是一位很热情的音乐师长,我有时到他的窑洞去看看他,他一边谱写歌剧,一边也喜欢同别人交谈。我怕耽误、打搅他的创作,只是把我的新作交上请他指教。有一次,他拉着我的手说:“我的歌剧有几首舍唱曲,你来当我的助手吧。”当时我已经是音乐系第三期的教员,教授“普通乐学”与“合唱课”。我一听,心里别提有多高兴了,这当然是向星海老师学习的大好机会,我得很好完成他的嘱托啊!当这部歌剧完成后排练及上演时,星海还分配我做了打板鼓的乐手。

到了1939年的春天,延安开始了生产运动的热潮,各党政机关、部队和学校,人人都投身于这个生产运动的行列中。到了3月初,冼星海同诗人塞克合作创作了一部舞台表演剧姓产运动大合唱>,排练时,乐队中很需要有一位打大锣的乐手,星海就指派让我担任。在排练过程中,他听了我打出的锣声后表示满意,并且赞赏地说:“你的锣声打出了我的音乐所要求的效果,打出了音乐性,很好!”他是这样亲切地鼓励我。

雉E产运动大合唱>}练、演出并召开了座谈会之后,演剧三队到了延安。3月下旬,冼星海应诗人光未然之约,为其长诗绩河>谱曲,以作为演剧三队的演出节目。当冼星海看过这首长诗后很激动地表示:“我一定把它写好!”他只用了一个星期的时间就脱稿了。

、在创作的时候,我有时去看他,他总是热情地、兴致勃勃地把他已经谱写好的乐段唱给我听,他告诉我:“这首《保卫黄河》我是吸取广东舞狮的锣鼓节奏来写的,而且我要写成四部轮唱,衬托上‘龙。格龙、龙格龙’,这是我的薪创造!”他还很自豪地说:“我要写一部代表我们中华民族伟大英雄气魄的合唱,我采用‘大合唱’(Cantata)的形式,这将是中国第一部新形式的‘大合唱’……我要用民族的特色,新的技巧来写。”历史已经证明,这的确是一部划时代的、不朽的、宏伟的交响大合唱。

《黄河大合唱》写完后,先交给演剧三队首演,由鲁艺音乐系的小乐队协助,指挥是三队的邬析零,光未然亲自上台朗颂《黄河之水天上来》,担任三弦伴奏的是李鹰航。

到了4月间,为庆祝即将到来的鲁艺建院一周年,在全学院的范围内组成了一支一百多人的大合唱队排练《黄河大合唱》。作曲大师冼星海亲自指挥,队员们一个个精神抖擞,豪情满怀地放声欧唱。冼星海身着灰色上衣,短裤,脚踏草鞋,挥动着有力的双臂,表情激昂,犹如在指挥一场紧张、激烈的战斗一样。

在合唱队前面,有一支人数不多的伴奏乐队也全神贯注地演奏荷。在当年物质条件极其缺乏的延安,要组成一支完备的乐队是根本谈不上的,只能是有什么乐器都尽量地用上,除了三四把小提琴外,就是二胡、三弦、笛子、吉他、口琴和一些打击乐器。没有谱架,就用木板搭起来当谱架。没有低音乐器,就自己动手制作,几位从广东来的同志就曾动手把洋油桶改造成低音胡琴。这可是一把“新式乐器”,它发出雄浑并带有金属共鸣般的声音,星海就是按照当时的乐器条件而编写了简朴的伴奏总谱。你再看在低音胡琴的侧面,又有一具“新式乐器”——一个大号的搪瓷缸子,这个搪瓷缸子是我路过广州时买的一只瑞士产品,每天我都系在腰带上。冼星海看中了它,并将合唱队员们吃饭的勺子收集一大把放进这个大瓷缸里,我又成了这具“新式乐器”的演奏员。当开头的朗诵词朗诵完最后一句“那么你听吧”的时候,星海手臂一挥,我就备力摇晃着这具”新式乐器”,密密的“哗啦哗啦”之声与管弦锣鼓jjF鸣,发出象那呼啸奔腾的演涛吼声,这声音配合着合唱队“咳哟,划哟!”的雄壮歌声,烘托出万马驰骋之势。星海老师又一次夸奖我足运用打击乐器的能手。

5月31日,《黄河大合唱》在冼星海的亲自指挥下演出于中央党校大礼堂。演出之前,他再三嘱咐合唱队员们:“要尽情歌唱我们伟大的中华民族,要把我们的全部感情贯注到歌声中去”。鲁艺建校一周年的庆祝晚会开始了,毛主席和党中央领导同志出席了这场音乐会,演出十分成功,在全场雷鸣般的鼓掌声中,毛主席站起身来大声地说:“好!很好!”并紧紧地握住冼星海的手,星海激动得一句话也说不出来。

1940年5月,星海准备离开延安到苏联去,这是中央交给他的一个任务,去摄制一部电影。5月4日他先搬到城里。全鲁艺师生对他离开大家出国都怀着深深的惜别之情,一起送他到飞机场(没有航班的飞机场,开阔地)——走了!亲爱的音乐大师走了!

他只一个人去,他的夫人钱韵玲和不满周岁的女儿冼妮娜还留在学院里。为了照顾她们的生活,我也从东山上的窑洞搬到她们母女俩隔壁的窑洞来住,我时常抱着小妮娜下山、上山……

星海老师走了,《黄河大合唱》巷专出时,指挥就由我来承担。我记得1944年接待美军考察团为他们演出<黄河大合唱》时的情景,记忆犹新:那晚,当大合唱前面的朗诵最后一句:“那么你听吧!”紧接着那万众一心,同仇敌忾的一声“咳哟——划哟、划哟……”犹如雷霆万钧,翻江倒海,把美国军人吓得蹭地一下从座位上站起来,惊呆得手足无措,不知发生了什么事情……。

1941年,也就是星海离开延安的一年之后,敬爱的周恩来副主席好不容易从大后方弄来了一架钢琴送给鲁艺音乐系,那可是轰动全鲁艺的大事情。喜事临门,对我来说就更忙起来了,我开始蕴酿为《黄河大合唱》编写钢琴伴奏谱,以备演出之用。就在1941年到1942年初之间,我用油印科印出的马兰纸五线谱,写下了《黄河大合唱》的七段伴奏谱(诗朗诵≮黄河之水天上来沪直没有演出过,所以没写)。1941年鲁艺音乐系又从“大后方”来了两使越留稼,一位是李元庆,一位是张贞黻。从此之后,演出《黄河大合唱>时的乐队就丰富起来了。在1944年给美国观察团演出之后,我接受了一个重要的任务,要为《黄河大合唱》正式编写一部管弦乐队伴奏总谱。因为音乐系的一位歌唱家李丽莲要起程到“大后方”去,她是带有上级交给的任务而去的。于是我就立即为《黄河大合唱》编配了一个小型的管弦乐队(加用钢琴)的总谱,很快赶写完毕就上交,当时没有复印条件,李丽莲带出去的是唯一的一份原稿。带出去以后又交到哪里了呢?交给谁了呢?至今想起来还甚感惋惜、遗憾。后来曾听说宋庆龄给美国送去过一份《黄河大合唱》乐谱, 我心想是否李丽莲把谱子交给了她呢?因为我想在那个年代的“大后方”是不可能有别人为《黄河大合唱》编写乐队总谱的。

1945年9月,抗战胜利了,我随华北文艺工作团进入新解放的城市张家口,开始新的工作。但使我非常震惊的噩耗传来了:恩师冼星海就在这一年的10月30日与世长辞了。那时我们万分悲痛。我们想:抗战胜利了,多么盼望冼星海同志回国来同我们一起建设新中国,但是病魔终于夺去了他的生命,英年早逝!我们华北文工团同抗敌剧社立即组织举行了追悼人民音乐家冼星海音乐会,我同贺敬之合作谱写了斑皂悼歌>,合唱队在我的指挥下高唱《黄河大合唱》,激越的歌声传送着我们深切的悼念之情。诗人萧三与艾青都参加了。

在张家口虽然只有半年多的时间,《黄河大合唱》在追悼会之后仍然演出过两次,紧接着爆发了内战,我们撤退到了农村。这时我在延安为《黄河大合唱》编写的伴奏乐谱全不在我手上,全部的钢琴伴奏谱在瞿维那里,他也不在张家口。我想:重新再来吧1

1949年2月1日北京和平解放,我随北平军事管制委员会进城参加接收工作。到了5、6月份,中华全国文艺界联合会即将成立,中华全国音乐工作者协会也将在7月份成立,为此,必须演出《黄河大合唱》.那么,伴奏乐队的总谱就得重新编配了。

恰好在这个时候,冼星海在苏联时期所创作的大量作品+中的一部分送回中国,其中就有冼星海在1941年于莫斯科重新配器修订的《黄河大合唱》巨型版本,我听说后简直太高兴了,于是如饥似渴地马上借到这份厚厚的总谱,翻阅一看,真是太令人振奋了,多么巨大规模的交响乐队与合唱的总谱啊!但为了这次《黄河大合唱》的演出,是否能用得上这个版本呢?我把总谱纸都准备好了,想参照这巨型总谱整编一下。不过,不容易啊!它的乐队编制非常庞大,而且演奏难度也是当时我们乐队的水平难于胜任的,那就只有先暂时放一下吧!这份总谱归还保管者。

1951年7月组建了“中国青年艺术团”准备出国到东柏林参加第三届世界青年友谊与和平联欢节,出国的阵容相当庞大,有一支双管编制的管弦乐队,另有小型民族乐队,还有合唱队、舞蹈队、杂技队、歌剧班。演出的节目也丰富多姿,大型作品有《黄河大合唱》和歌剧《白毛女》,还有冼星海的《中国狂想曲》。我的身份是指挥,在管弦乐队中还邀请上海交响乐团的三位管乐演奏名家:他们是陈传熙(双簧管)、韩忠杰(长笛)和秦鹏章(单簧管、琵琶)。当然,参加这次艺术团出国的名家还有不少。另外,任虹同志是位热心家,他设法把冼星海的苏联版本《黄河大合唱》制版印刷了200本带出去,那可是洋洋大观的“交响大合唱”。(未完待续)

这次我指挥的《黄河大合唱》,开始考虑必须把新版的部分引用进来。凭记忆,大概有:①《黄河船夫曲》的开始——朗诵词的配乐,以及结尾与《黄河颂》的连接乐段;②《黄河颂》的前奏过门——宽广起伏的乐段;③《黄水谣》的前奏过门;④《保卫黄河》的前奏——朗诵词的配乐;⑤《怒吼吧,黄河》朗诵开始时的配乐。在合唱方面,当时参加演唱的有不少是合唱队以外的演员,所以基本上是按照延安的最初版本。当时演出的乐队总谱后来都不在我手上,所以也记不清了;在开始排练时,我是带着向冼星海学习的心情,当第一次排练时,《黄河船夫曲》的前奏是这样的(见谱例1):

我首先是考虑朗诵词与前奏六小节是否合拍?到第五、第六小节,木管出现了那种音型,这是冼星海的一种特殊乐思,演奏者不能一下理解,就问我:“是这样吗?”我也是第一次接触这种写法,我心里想这是波浪音型,但我只说“就照着乐谱吹吧!”在排练过程中,我也是在学习,体会冼星海的意图。

这样,我就结束了1955年对《黄河大合唱》的整理工作。

事后我在思考:这样整理出来的版本是否得当?虽然大的方面突出了星海的新版本中有特色的篇章,但有几处我扬弃了星海的东西而换上我改写的东西,这似乎就不太完全得当了。我考虑以后再更忠实于原版地好好整理一下。

从1956年以后,我主要的精力投入到中央歌舞团民歌合唱队的创建、培训、排练、指挥演出以及为他们创作民族风情浓郁的合唱作品上,同时我也更多地从事交响曲的创作,但是我与《黄河大合唱》的不解之缘并未了结。我想:有朝一日,我还要继续把整理工作搞得更为妥善。

1985年,在冼星海的老战友袁溥之大姐的关怀和建议下,广东高教出版社准备出版《冼星海全集》,这是一个大好消息,“有朝一日”的时机终于来到了。我马上邀请一些热心的同志建立筹备小组,并由文化部领导周巍峙任编辑委员会主任,我任副主任之一。就在1985年12月,在广州,一方面举行纪念人民音乐家冼星海80诞辰的活动,同时《冼星海全集》的编委会成立。我是大合唱、歌剧部分的责任主编,重点放在《黄河大合唱》上,我开始重新学习和钻研新版本。首先请有专业修养的同志把新版本从头到尾校阅一遍,看是否有笔误?是否有和弦查置不适?是否有谱号用的不对及乐器音域问题?……等。经过这次校对,对这份总谱心中就更有数了。同时,我发现了一条重要的音乐主题的线索:那就是以《黄水谣》的主题作为《黄河大合唱》贯穿全曲的核心乐意,这是过去一直没有注意到的。

我回想在延安时,星海亲自指挥《黄水谣》是非常宽大悠远的歌声,绝对不是用中速、轻快的节奏。仔细翻阅新版本的《黄水谣》速度是largo espressivo,如果处理成较快而轻盈,那就失去冼星海所要表达的内涵了。

大概在1986年,收到了一盘开盘机的录音带,是前苏联音乐家

海亲自谱写配器的交响大合唱在国内的首演。在排练过程中,我一直在场聆听,这真是一次很好的学习机会,因为在编辑的全过程中,只从总谱的纸面上过目是很不够的,一定要有实际音响才能真正学习到、理解体察到冼星海新版《黄河大合唱》的全貌。通过实践,也发现了个别不够恰当之处。譬如在(黄河怨>的排练过程中,感到有几处低音声部有些浑浊,曹指挥就问我:“这几个和弦是否请您审阅,其不当之处能否改动一下?”我说:“我今晚回住处去看看吧。”经过仔细阅谱,我就把大管及倍低音大管过于密集的声部拉开,并去掉了个别音,我想这样就会好一些。第二天我把修订后的乐谱交给曹指挥,他就当场让演奏员修改一下,经过试奏,好多了。曹鹏指挥高兴地对我说:“谢谢您了,焕之同志!”我当时就想:星海在管乐(包括木管与铜管)的低音声部有一些和声配置密集一些,有的也有不协和音,略微动一动效果就好多了。另外在朗诵《黄河之水天上来》时,如按原谱演奏,其长度远远超过朗诵诗句本身的身的时间长度,那当然不行。于是我就动手压缩了许多段落,并使使之连接顺畅,后来排练时就配合上了。这有一些属于演唱声部音域过高、难度过大,这都不是什么了不起的大问题,在排练过程中,我都事先把音域过高的几处予以调整。我想,象这种裁剪并不损害原作的面貌。指挥家曹鹏有勇气担负这一个重任,初步完成冼星海亲手谱写修订的新版《黄河大合唱》,指挥者与上海乐团的演员们以十分严肃、认真和爱护的态度予以二度创造,实在是难能可贵的。这次试演《黄河大合唱》的新版本在国内外是独一无二的,如果有更充分的时间,对这新版《黄河大合唱)再多下功夫,仔细推敲、排练和演出,使全体演员的情感更加深入其中,我相信,这新版<黄河大合唱》必将光彩独具,作曲大师冼星海笔端结出的硕果新貌,更会是令人崇敬和赞赏的!

编辑《冼星海全集》的过程是一个不断学习的过程,这也使我更加深切地感到:“学习、学习、再学习”是永无止境的。周恩来同志生前说过:“活到老、做到老、学到老!”含义多么深远的哲理性名言啊!

是的,我对恩师冼星海及这部不朽的巨作有着很深的感情,我是极其爱护的。可以说,我同《黄河大合唱》终生结下了不解之缘。

1998年8月1 2日初稿

1999年1月1 4日修订、补充、定稿