沿着80年前先辈的足迹 一路高歌《黄河大合唱》

2019-04-28 16:46:13

沿着80年前先辈的足迹 一路高歌《黄河大合唱》

2019-04-28 16:46:13

《黄河大合唱》80年后再次在延安唱响

2019-04-19 09:27:05

《黄河大合唱》80年后再次在延安唱响

2019-04-19 09:27:05

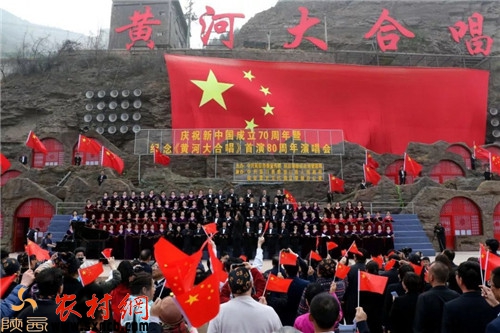

庆祝新中国成立70周年暨“《黄河大合唱》首演80周年..

2019-04-19 09:24:57

庆祝新中国成立70周年暨“《黄河大合唱》首演80周年..

2019-04-19 09:24:57

《黄河大合唱》首演八十周年纪念活动在延安举行

2019-04-19 09:16:34

《黄河大合唱》首演八十周年纪念活动在延安举行

2019-04-19 09:16:34

无锡太湖美合唱团 《黄河大合唱》

2019-04-19 08:20:02

无锡太湖美合唱团 《黄河大合唱》

2019-04-19 08:20:02

光未然的组诗《黄河大合唱》唱评

在新诗发展史上,被称得上“史诗”般的作品的,当推光未然的《黄河大合唱》。虽光未然的诗名远在冰心、郭沫若、艾青等人之后,其作品为大多数文学史所不收,也不予置评。但向以学术性、严谨性著称的唐弢本“文学史”,却公正地、醒目地用了“民族史诗”这样的字眼,髙度地评价了《黄河》组诗的成就。

在新诗发展史上和中国历史上,一个诗人自觉到和“民族”贴得这样近、这样紧,与民族的命运联系得这样密切是屈指可数的。但一个不甘沉沦的民族面临生死存亡之秋,就会产生这样的诗人,这样的作品。抗战期间,光未然继《黄河》组诗之后创作了长诗《屈原》,说明了不同历史时期,民族的爱国的诗人在精神上的联系。在《黄河》一诗,诗人就是整个的华夏民族,诗格就是中华民族的“伟大而坚强”的性格。可以说,“黄河”是民族精神在新的历史条件下的大张扬,“民族魂”在特定的历史时期的升华和飞腾。

在新诗的发展史上,诗人成功地以“黄河”为具象,表现我们民族的“气魄”、气质和伟力。这无论从形式还是从内容都更具有历史感、传统感、民族感和现代感,因而也使新诗更加接近人民。《黄河》一诗,以黄河为具象,这就找到了表现民族基质和时代特征的最生动的表象。古老的黄河,历史悠久,伟大的民族,多少英雄的故事在这儿扮演,几千百年来,黄河的儿女在这儿繁衍滋长,一代一代创造着、憧憬着、追求着,在这块土地上勤劳勇敢地耕耘着、奋进着。然而“五千年的民族,苦难真不少”。“自从鬼子来,百姓遭了殃”,空前的民族苦难,唤醒了黄河的儿女。战争教育了人民,人民必将赢得战争。黄河觉醒了、愤怒了,咆哮了。黄河向全世界发出了战斗的警号,也是向全世界宣告,伟大中华民族的不可征服。《黄河》一诗把握了民族的基质和时代的主旋律。这个时代正需要《黄河》式的"怒吼的文学”。《黄河》一诗是属于光未然的,而这种感受和达到的髙度与成就,对光未然也只有一次。《黄河》一诗又说明它不仅仅是光未然的。它的气魄、胸襟和力度的显示,都比《女神》时期的郭沫若来得强烈和实在,时代自身需造就宏大的诗史,这样的诗史就应运而生了。

《黄河》对时代精神的辩证的把握,审美观照和艺术匠心的素朴、自然而热切的显露与昭示,不仅对当时的速胜论、悲观论.亡国论是个有力的反驳,也为革命的现实主义创作,提供了有益的经验和佐证。文革期间,《黄河钢琴协奏曲》,虽也大体上保存了《黄河大合唱》原作的风貌,却删去了“黄河怨”一段,为什么,据说是要突出一个“愤”字。这是在“左”的影响下对艺术辩证法则的阉割。听过《黄河大合唱》的,大概都会感到,最催人泪下的莫过于《黄河怨》中“风啊,你不要喊!云啊,你不要躲闪!黄河啊,你不要呜咽!今晚,我要投在你的怀中,洗清我的千重愁来万重冤!”一段。《黄河》一诗是个审美意识的整体。作者在艺术实践的基础上,很善于捕捉形象、色彩、音响,很懂得情绪的节奏变化和情感的辩证发展以及时空的有机结合与转换。它像奔腾不息的九曲黄河一样,形成高格调高强度高感情的一波三折。《黄河》起得突兀,扣人心弦,然而在象征与敌寇生死搏斗的《黄河船夫曲》之后,诗情和节奏并不就此急转直下,而是在《黄河颂》《黄河之水天上来》两章尽情地抒发铺陈宣叙,宣叙得那样庄严、雄浑、豪迈,但觉浩然之气充溢神州大地,直令好男儿热血沸腾不能自己。至此,方由昂扬到低徊,将诗情不断地压抑、蕴蓄、积攒,继而风吼马叫,波峰陡起,在至高处,铺排激荡,惊风雨而泣鬼神。结尾一章,也是一唱三叹,层层推进,在做了历史的追忆和反思之后,诗人直抒胸臆,用扩大概念外延和增加感情内涵的排句,把战斗的呼号推向顶峰,达悲壮美之极致,成民族解放之绝响。《黄河》也像好的书法一样,不仅讲笔法,也讲章法,于整饬错综之中,运用缓急轻重,长短高低,抑扬起伏,浓淡疏密,虚实隐显等手法,表现和谐与冲突,豪放与婉约,优美与崇高等情感交织,体现了深厚的艺术功力和美学风格。

闻一多论诗有三美说,但诗是一种主情的听的艺术,时间的艺术,在本质上更接近音乐。无论哲理的,浪漫的,象征的,朦胧的,古典的,现代的,离开了诗情和节奏,就不成其为诗。好的歌词之所以也是诗,有独立的文学价值,就在于它体现了诗歌的音乐性即情感与韵律这一本质特征。这种情感与韵律是内在的,它不借助于或依附于音乐(曲谱,如有的歌词,只有啊呀依来之类),却给音乐创作提供了再创造的质素和空间。光未然的《黄河》正是如此。

“愤怒出诗人”,这个抽象的命意,道出了某种普遍的事实。问题是怎样的“愤”,为何而愤,抗战期间,这个“愤”应该说是在每个有血性的中华男儿的胸中。然则愤,有强者的愤,有弱者的愤,如鲁迅所说,强者的愤,抽刃向更强者,孱头的愤,则专会向孩子瞪眼,给弱女人挥舞拳头。再者,因忧、愁、哀、怨、悲、戚引起的具体的恨与愤的浓淡程度又是有别的,其具体的出发点和最终的目标可能是很不相同的。但在家国存亡的生死关头,是"恨恨而死”,还是奋起抗争,“恨恨而死”就要当亡国奴,奋起抗争才有出路。这就是《黄河》向抗战中的人民展示的真理。因此说,没有"九一八”事变以后民族的郁积和诗人的郁积,就不会有《黄河》的产生。而诗人光未然个人的经历是令人羡慕的。他上过大学,参加并领导过抗敌演剧队。这还不够,要不是抗战的第三个年头(1939年)从武汉经晋西奔赴延安,在太行山下黄河岸边,青纱帐里感同身受了抗日的峰火,这位长江岸边的儿女,《五月的鲜花》的作者也是不可能有如此的联想、升华,能够以如此的气魄、胸襟和视野,作宏大的艺术的概括,“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声”的。(周恩来:1939年7月8日给星海的题辞)

《黄河》组诗,经冼星海谱曲以后,从延安很快传遍全国,极大地振奋了民族的精神。诗的社会效果不仅有直接的现实性,其直接的政治意义也是不容低估的。诗人带着他的缪斯从华中奔赴华北,从华北走向延安,又从延安走向全中国,一位时代的歌者,一位人民的音乐家在延安不期而遇,这事实本身就证明了中国无产阶级是民族精神的真正的保持者阐扬者,民族文化的真正的继承者和开拓者。

又进而可以说,要不是以黄河为代表的民族文化的熏陶(包括古典文学的熏陶),就不会有这样的意绪和构想。而如果没有从《女神》到《义勇军进行曲》所开创的歌诗传统,包括象征主义和现代派的某些探索,没有外来形式与民族文化的撞击与吸收,没有五四以来,浪漫主义与现实主义的分派与合流,没有新文化运动的民族化、大众化的倡导,也是不可能有光未然式的《黄河》的。

请看,一声“朋友,你到过黄河吗?”唤起多少热血男儿从迷惘中抬起头来。什么宣叙调,咏叹调等洋形式我们都认可了,接受了。生活与诗,诗与诗人,诗人与读者群体,都因诗人一声“朋友”髙度凝炼集中,诗化、情感化、意象化了。这不仅在古典中绝无,新诗中也是仅有的。对此,中国民众不仅是理解的,也是欣然接受的。“对口词”似乎不登大雅之堂,不足言诗。但正像交响乐里揉进点爵士乐,增加了表现力,增强了生活气息,能说不是一种创造吗?“打回老家去”的有种田地的,有做小生意的,抗战动员如此之广,却也如实地反映了“大刀长矛、洋枪土炮”的以小农经济为基础的全民抗战的特点和中国民众的心态。形式形式,多少艺术家为汝绞尽脑汁。但有良心的艺术家不会在追求形式中去莫测髙深地追求自己(据说还有一种只写给自己看的诗),也不会为"不中不西,不伦不类”之类而汗颜,去放弃追求更新更美的属于自己的东西(独特的感受,独特的表现)。《黄河》中的朗诵加唱,就曾经作为一种创造,为国际国内艺术良知所认可和效法。

又比如说,一曲“黄河之水天上来,排山倒海,汹涌澎湃,奔腾呼啸,使人肝胆破裂。”我们就感到“站在高山之巅”的,既不是“登阆风而绁马”的屈平,也不是“念天地之悠悠,独怆然而涕下”的陈子昂;既不同于“东流到海不复回”的“逝者如斯夫”的慨叹,也有异于“穷年忧黎元,叹息肠内热”的老杜的顿挫与沉郁。然而正因为诗人身上滚动着中华民族的血液,荟萃了古老民族的优根,这位诗人才如此超越了历史——是超越,不是保持距离,也不是淡化,而是站在时代的制高点上,作宏观的扫描与近距离的投影,浓缩化和强化了我们民族最光辉最本质的东西。从而喊出了我们民族的苦难、屈辱、呻吟,讴歌了觉醒、挣扎、怒吼和抗争,无可辩驳地向全世界证明了中国不是“无声的中国”(如鲁迅所希望的),任人摆布的中国。在战略防御的第一阶段,诗人发出的战斗的警号,对胜利的信心和预言,证明《黄河》确实不愧为“民族解放的诗史”。

组诗《黄河大合唱》髙格调多样统一的完整性、丰富性、歌唱性、具象性与概括性,给冼星海这样受过专门训练的有髙度音乐素养的作曲家发挥创造才能提供了极大的方便。冼星海的音乐也是中外文化互相撞击、认可、吸收的结果。他仅用了6天的时间(1939年3月26日至31日)就完成了这部脍炙人口撼人心魄的巨制。我们今天评价光未然的诗史《黄河大合唱》时,已经不可分割地与冼星海的名字联系在一起了。诗人引为自豪的是,是冼星海这样的音乐家给《黄河》插上了音乐的翅膀,搏动亿万人的心弦,使他们心的波涛与奔腾的黄河一起律动,极大地增强了作品的感染力和共鸣度。同样值得骄傲的是,我们民族在那样艰难的年代终于有这样的艺术家杰出而有成效的合作,创造出体现民族精神的瑰宝。正是在这个意义上,我们需要肯定诗歌的成就和价值。从创作的角度看,音乐没有组诗提供的内涵丰富、骨力雄浑、意象宏伟、气势磅礴的原诗做基础,星海的创造才能将受到很大的限制。星海也曾写过《生产大合唱》《牺盟大合唱》等合唱曲,其中除个别曲段广为流传以外,就因为缺乏《黄河》那种精神质素、感情内涵(不少停留在过程的叙述描绘)和统一的具象,而缺少长久的艺术魅力。星海又曾毕数年之功,创作了《民族解放交响乐》(作品第五号)。这部呕心沥血之作,我们尚未听过。但从“创作札记”(《我学习音乐的经过》,人民音乐出版社)看来,其中虽也有《龙船舞》《狮子舞》《纸鹞舞》等民间素材和传统题材,用以表现海陆空全方位民族解放战争,却显得支离和牵强,而不为人们所注意了。这就反证出《黄河大合唱》所取得的成功,在很大程度上取决于“组诗”所提供的基础。这个基础的最主要之点是诗人的感情的积累和意象的选择。多少年来,人们期待着有一部与《黄河大合唱》齐名的《长江大合唱》,也不是没有人尝试过。但这是吃力不讨好的。因为艺术作品的风骨气韵是内在的,它受到内容和形式的两方面的制约,它是这样的统一体,它永远是独一无二的,它的生命在于创造在于鼎新。

光未然、冼星海就是在那个时代做了才华横溢的创造和鼎新。如果说,《黄河大合唱》的不朽,是因为诗和乐的结合,人民音乐家冼星海因《黄河大合唱》光耀乐团,永垂史册,光未然也将因为时代的代言人,民族精神的揄扬者为后世所记惦与称道。