沿着80年前先辈的足迹 一路高歌《黄河大合唱》

2019-04-28 16:46:13

沿着80年前先辈的足迹 一路高歌《黄河大合唱》

2019-04-28 16:46:13

《黄河大合唱》80年后再次在延安唱响

2019-04-19 09:27:05

《黄河大合唱》80年后再次在延安唱响

2019-04-19 09:27:05

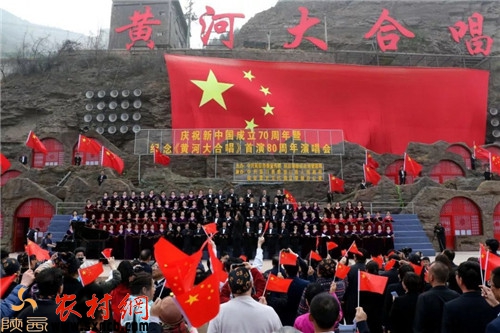

庆祝新中国成立70周年暨“《黄河大合唱》首演80周年..

2019-04-19 09:24:57

庆祝新中国成立70周年暨“《黄河大合唱》首演80周年..

2019-04-19 09:24:57

《黄河大合唱》首演八十周年纪念活动在延安举行

2019-04-19 09:16:34

《黄河大合唱》首演八十周年纪念活动在延安举行

2019-04-19 09:16:34

无锡太湖美合唱团 《黄河大合唱》

2019-04-19 08:20:02

无锡太湖美合唱团 《黄河大合唱》

2019-04-19 08:20:02

《黄河大合唱》作为中国音乐史上里程碑式的交响合唱史诗,她诞生于中华民族生死存亡的危急时刻。这部由民族诗人光未然与人民音乐家冼星海共同创作的鸿篇巨制,以九曲黄河为精神图腾,将民族气节与艺术理想熔铸成震古烁今的时代强音,自问世以来,始终激荡着中华儿女的心灵,被誉为中华民族不屈精神的音乐丰碑。

1939年1月底,光未然率领"抗敌演剧三队"在山西汾西宣传抗日活动时坠马受伤,由三队队员护送赴延安救治。2月26日冼星海前往医院探访时,两人决定再度合作。随后,光未然在病床上五天口述完成了《黄河大合唱》八段400行歌词,3月11日,他在延安西北旅社的识谱会上朗诵新作,冼星海当场激动地表示:“我有把握把它谱好!我一定及时为你们赶出来!”3月26日,冼星海在延安鲁艺的窑洞里开始了连续六天六夜的创作,以惊人的速度完成了中国音乐史上这部空前的大合唱。

1939年4月13日,抗敌演剧三队在延安陕北公学大礼堂首演了《黄河大合唱》,由邬析零担任指挥,延安鲁艺乐队伴奏,词作者光未然亲自登台演绎了第三乐章的“朗诵歌曲”——《黄河之水天上来》。冼星海在当天的日记中写到:“今晚是延安空前的音乐晚会,也就是全国从未有过的音乐晚会”。从此,《黄河大合唱》在抗战的烽火硝烟中传遍了全国,传演过程中,冼星海的学生李焕之等对作品做过一些调整和修改,以臻完善。

1975、1987年,冼星海的学生、指挥家严良堃主持修订了《黄河大合唱》“中央乐团演出本”,通过对伴奏配器的重新整理优化和对声部结构的进一步升华,使这部经典作品被更加广泛的传播、传唱,成为二十世纪中国音乐集思想性、艺术性完美结合的典范之作。

《黄河大合唱》作品由八个乐章构筑起宏大的音乐叙事:

第一乐章《黄河船夫曲》,以排山倒海的船夫号子,展现出中华儿女搏击风浪的毅勇身姿;

第二乐章《黄河颂》,以男声独唱礼赞了母亲河的雄浑气魄;

第三乐章《黄河之水天上来》,以琵琶与乐队伴奏的配乐诗朗诵,宣泄出民族命运的跌宕沉浮;

第四乐章《黄水谣》,通过女声与混声合唱,倾吐了黄河两岸转瞬之间妻离子散,天各一方的泣血悲歌;

第五乐章《河边对口曲》,采用民歌曲调,问答式的演唱,表达出百姓流亡的苦痛和“一同打回老家去!”的决心;

第六乐章《黄河怨》,女高音咏叹调,控诉了侵略者暴行下一位母亲的万千仇怨和决死呐喊;

第七乐章《保卫黄河》,采用卡农式的轮唱,层层推进,铺陈出全民抗战的壮阔图景;

第八乐章《怒吼吧,黄河!》,以多声部交响合唱的声浪,宣告了东方雄狮的苏醒,发出了中华民族抗战到底、抗战必胜的坚定誓言。

八十多年沧海横流,《黄河大合唱》始终以其撼天动地的艺术力量,在世界反法西斯战争的精神丰碑上镌刻着民族的浩然正气。当“风在吼,马在叫”的旋律再次响彻,这部熔铸着民族精魂的艺术经典,必将让新时代的听众感受到人类文明史上穿越时空的精神力量与永不消逝的历史回响。(黄河大合唱官网Yellowrivercantata.com供稿)